ぎょろっと目を開き、にやけるような表情でそばをすする達磨大師。おかわりの蒸篭を運ぶ店の男は、眉をしかめながら苦笑いの呆れ顔です。この浮世絵は歌川国芳による「木曽街道六十九次之内」というシリーズの一枚。街道沿いの風景や名物を紹介する名所絵です。国芳は、そこに語呂合わせや物語の架空の人物を登場させるなどひとひねり加えながら、各宿場の様子を巧みに描いています。

舞台は現在の滋賀県に位置する守山。画面の上の方をよく見ますと、琵琶湖の湖畔を描いたコマ絵でほとんど隠れてしまっていますが、「二八」という看板があります。達磨大師は中国禅宗の開祖で、釈迦から数えて二十八代目に当たるので、語呂合わせで「二八」そばを食べにきたというわけです。さらに「盛り(もり)」そばはもはや売り切れ、つまり「やま」、ということで「もりやま(守山)」。国芳は言葉遊びを忍び込ませながら、夜の琵琶湖を背景に人々が行き交う守山宿の賑わいを描いています。

大食漢の達磨大師が食べているような、蒸篭にそばを盛るスタイルは江戸時代からはじまったといわれています。それまでそばは、「そばがき」や「そばだんご」として食べられることが多く、当初細く切ったものは「そば切り」と呼ばれていました。寛永20年(1643)刊の『料理物語』には「蕎麦きり」の作り方が紹介されており、さらにだし汁の記載も見られます。

「名所江戸百景 虎の門外あふひ坂」歌川広重 安政4年(1857)

三日月輝く虎ノ門の風景。坂の途中には「二八そば」の屋台を担ぐ男性、手前には、「大平しっぽく そば うどん」という看板をかけた屋台が描かれている。

「大日本物産図絵 信州蕎麦切り製造之図」歌川広重(3代)明治10年(1877)

日本各地の産物を紹介するシリーズ絵。蕎麦を打つ、切る、茄でるなど一連の作業とともに奥にはお客の男性2人の姿も描かれている。

江戸時代後期になると、下総など関東で醤油作りが盛んになります。醤油の普及は江戸の食文化に大きな影響を与え、そばもつけ汁の登場により人気が高まりました。文化・天保期に記された『守貞謾稿』には、「江戸の蕎麦屋は一、二町毎に一戸あり」とあります。広重による「虎の門外あふひ坂」に見られるように、町中にいくつも屋台のそば屋も出ていたようです。江戸の人たちがいかにそばを愛していたかがうかがいしれます。

道中の楽しみでもあったそば

「見附」葛飾北斎 文化元年 (1804)

万治年問 (1658 ~ 1661) 刊行の「東海道名所記」にも「坂の上に饂飩、蕎麦切りをうる店屋あり」と記されており、見附は古くから蕎麦の名所であったと思われる。

江戸では、お伊勢参りなどを目的に東海道を旅する人が多くいました。十返舎一九による『東海道中膝栗毛』享和2年(1802) 刊など、旅を舞台にした滑稽本の存在も人々の旅への気持ちを盛り上げ、それに伴い、東海道の名所を表す浮世絵も出回ります。葛飾北斎による「見附」もその一つです。現在の静岡県磐田市付近に位置する「見附」は、美味しいそばで知られていました。画面の中央上部に、少し上が切れていますが、「挽抜そば」の看板が掛かっています。「挽抜」は精製した上等の白いそば粉のことで、それで打ったそばは街道の名物の一つとされていました。東海道の山河を進む旅人は「あと少し行けば見附で美味しいそばが食べられる」ということを励みに道を急いだことでしょう。

旅人の一人は箸を高くあげ、手にした猪口を見つめ、そばを食べることに集中している様子です。もう一人は、よく見ると右手に箸、左手にどんぶりを持って背中を向けています。それもそのはずで、ここは富士山を見渡す名所でもあったのです。北斎はあえて富士を描かず、この男性の後ろ姿から、遠景に広がる美しい風景を見る者に想像させようとしたのではないでしょうか。

品川生まれの浅草海苔

「品川」葛飾北斎 文化元年 (1804)

日本橋を出発した旅人にとって「品川」は東海道最初の宿場となる。浅草海苔として売られた品川の海苔も、江戸後期には品川海苔という名称で売られるようになった。

秋になると様々な食材が旬を迎えます。そばは今では春、秋と新そばが出回りますが、江戸時代では秋がそのシーズンでした。そして果物や穀類と並び、江戸湾では海苔がまさしく収穫の季節を迎えます。

北斎による東海道シリーズ「品川」では、女性たちが木枠に「海苔つけ」をしているところです。たたいた海苔を枠に流し、一日干して乾かせば香り高い海苔が出来上がります。江戸で海苔といえば「浅草海苔」が有名でした。浅草海苔の名称の由来には諸説ありますが、一時までは、品川で採れたものが浅草に運ばれ、浅草海苔のブランド名をかぶせて売られていたようです。

遠く富士山を臨む海辺の風景は、今の品川の様子とは打って変わってのどかです。北斎は語らいあいながら仕事に勤しむ女性たちの姿を朗らかに描いています。東海道を西に進む人たちにとって、品川の宿を出れば江戸とお別れ。ちょっと切ない気持ちで江戸湾を眺めながら、山谷の待つ厳しい旅に出たのです。

海苔を楽しむ江戸の食卓

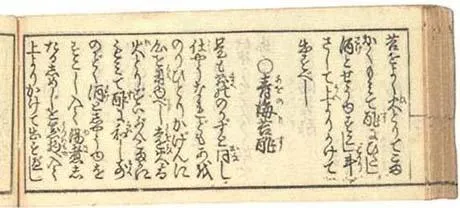

『素人庖丁(しろうとぼうちょう』浅野高造 著

享和3年(1803)に第1冊が刊行。文化2年(1805)に第2冊、文政3年(1820)に第3冊が出される。「台所の友ともなるべき」と著者自身が綴る一般の人向けの料理書。

江戸の料理書をみると、海苔巻きをはじめ、今に通じる海苔料理が数多く紹介されています。『料理早指南』に海苔飯、『素人庖丁』の中に海苔酢と青海苔酢の作り方が並んで記されています。海苔飯は炊いたご飯に細かくした海苔を混ぜるだけのとてもシンプルなレシピです。ポイントとして海苔をしっかり火にあててから、非常に細かくすること、ご飯はかために炊くことが強調されています。今は「焼き海苔」が一般的ですが、当時は北斎の描いている「海苔つけ」が加工の最終段階。食べ手が焼いて水気を飛ばし、香りを引き立たせた上で、いただくのがあたりまえだったのです。

海苔酢、青海苔酢の作り方は、やはり海苔をよくもんで細かくし、酢と混ぜるだけです。そして酒と醤油で軽く味付けをした具材にかけます。青海苔酢はやはり秋の味覚であるしめじと合わせるようにとあります。再現してみると、酢の酸味と海苔の香り、しめじの食感も相まってすっきりと優しい味わいです。

時々浮世絵にも描かれたそばや海苔という素朴な江戸の食材。質素だけれども味わい深く、人々の日常になじんでいたのではないでしょうか。簡潔な味わいの中に香りや食感の違いを見つけることで、日々の食を楽しむ、シンプルな料理法から、江戸の人たちのそんな様子が見えてきます。

しめじの青海苔酢和え

材料

しめじ...... l00~200g

青海苔......細かく刻んだもの適量

酢......適量

出汁......1カップ

酒......大さじ2

醤油......小さじ2

1. 小さな器に青海苔と酢を混ぜておく

2. 鍋に出汁、酒、醤油を合わせ温める。

3. 2にしめじを加え3分ほど煮立て火を止める。

4. 3が冷めたら汁気を切り、皿に盛り、1をかける。