- イベント 2026.02.04

- 共催シンポジウム「コーヒー文化の現在地-多様性と未来」開催のお知らせ

休館日

Library 図書館

明治~昭和前半の図書・雑誌などの古い資料から

新刊本まで閲覧可能

約45,000冊を所蔵する”食の専門図書館”

Visual Contents ビジュアルコンテンツ

味の素食の文化センターが所蔵する食文化資料としての錦絵(江戸から明治期の多色刷り木版画)や、

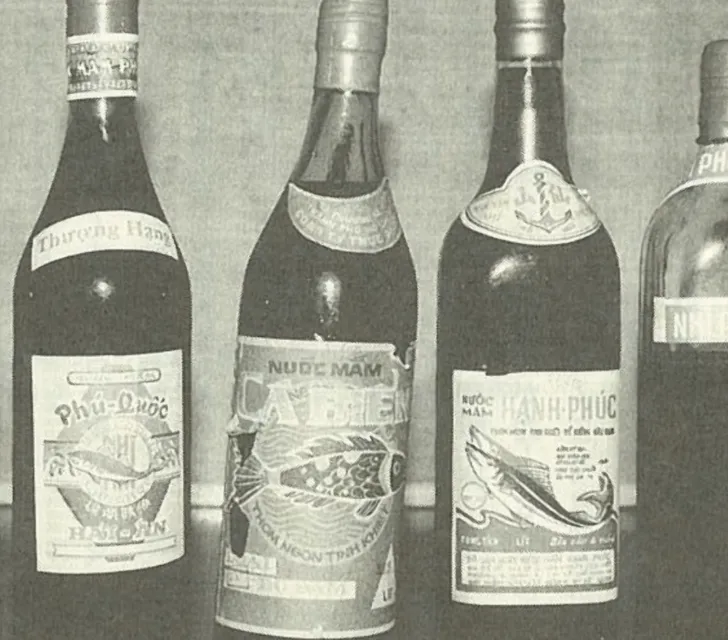

食文化研究の第一人者石毛直道氏が世界各国を調査した際の記録画像、食文化展示室や公開講座の映像など、

見て学べるコンテンツをご覧いただけます。

Publication 出版

味の素食の文化センターでは、皆様に食文化に触れ、理解を深めていただけるよう様々な情報を発信しております。

当財団が企画・発行する書籍をご紹介いたします。

-

- 食の文化フォーラム研究討論会の記録本

- 味の素食の文化センターが運営する、食文化を学際的に考える会員制の研究討論会「食の文化フォーラム」では、年3回、社会・人文・自然科学など20以上の領域の研究者やジャーナリストが一堂に会し、決められた食のテーマについて多角的な発表と討論が行なわれます。その成果は毎年『食の文化フォーラム』シリーズとして刊行されます。

出版 -

- vesta食文化の雑誌

- 味の素食の文化センターが企画・編集する食文化の雑誌です。歴史・地域・社会状況・サイエンスの4つの切り口で毎号の特集を掘り下げ、「食」を通じて日本や世界の歴史や文化に迫ります。食に関心のある方ならどなたでもお楽しみいただけます。

出版

Symposium/Course シンポジウム・講座

味の素食の文化センターでは、

食の専門図書館の運営、食文化誌の発行、研究助成、ホームページからの情報発信などの活動以外に、

食文化をより良くご理解いただくための企画やイベントも開催いたします。

-

- 公開シンポジウム

- 基調講演とパネルディスカションから成り、200人規模で開催されます。味の素食の文化センターが運営する会員制の討論会「食の文化フォーラム」の成果に基づく「食の文化シンポジウム」と、それ以外のテーマで行うものがあります。

シンポジウム -

- 公開講座

- 食に関連した旬のテーマや社会的に関心の高いテーマを選び、その分野の専門家を講師に招いた公開講座を開催しています。

講座

Column コラム

食文化研究の第一人者である石毛直道氏による、食文化誌『vesta』への寄稿記事を中心に、

食文化を読んで楽しく学べるコラムを掲載しています。

キーワード

News お知らせ

- 2026.02.04 イベント

- 共催シンポジウム「コーヒー文化の現在地-多様性と未来」開催のお知らせ

- 2025.12.11 図書館

- 【食の文化ライブラリー・食文化展示室】年末年始および蔵書点検による臨時休館のお知らせ

公益財団法人

味の素食の文化センター

当財団は食文化に関する研究支援と普及・啓発を目的に1989年に設立されました。

食の専門図書館「食の文化ライブラリー」、食文化誌『vesta』、「食の文化フォーラム」成果の書籍の発刊、定期的に開催するシンポジウムや講座、食文化に関する研究助成など、複数の事業を継続して行っています。

開館スケジュール

- 味の素食の文化センター

-

〒108-0074 東京都港区高輪3-13-65

味の素グループ高輪研修センター内 -

TEL 03-5488-7318(事務所)

TEL 03-5488-7319(図書館・展示室) -

開館日:月曜日~土曜日

開館時間:午前10時〜午後5時