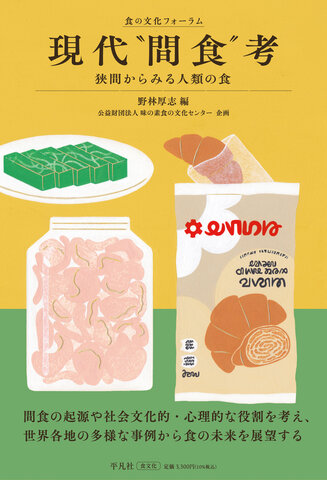

食の文化フォーラム 現代"間食"考 -狭間からみる人類の食

間食が主役となった一冊

私が調査をしたインドネシア・西ジャワ州の農村では、高齢の女性も多くが農作業に従事していた。1回の食事ではあまり多くは食べられない、しかし体を動かしているとやはりお腹が空くのだろう、調理に使うようなヤシ砂糖の塊を持って田畑へ出かけていた。間食も「栄養の摂取を目的とした食物摂取」に含まれうることを目の当たりにした経験として印象に残っている。

私たちの身近では、間食は糖分や脂質の過剰摂取につながるものであり控えるべきものとの認識が広がっているように感じる。そこで、『世界の食文化百科事典』の「間食」の項で、このインドネシアでの経験をもとに栄養上の必要から摂る間食があることを強調して書いた。健康との関わりを切り口としたわけだが、しかし、間食はこのわずか2ページの解説に収まるものではない。その『世界の食文化百科事典』の編集委員長である野林氏が間食に的を絞って一連の研究会を企画した。本書はその論考をまとめたものだ。

『現代"間食"考』を手に取って、多くの人はまず、間食とはいったい何なのかと考えるだろう。食と食の間の食...などと考えると無限の再帰性にはまっていく。さてどのように書かれているのだろうかと表紙をめくると、カラーの口絵の冒頭でタマリンドの果実を食べるワオキツネザルと目が合って驚く。そうか、動物も間食するのかもしれない。序章に書かれているように「我々は間食とは何かを実際のところはよくわかっていない」。本書は、人類の間食を考えるために、ヒト以外の動物の間食を検討するところから始めるのである。

続く第Ⅱ部、第Ⅲ部は「間食の民俗誌」と「日本の間食」。海外はもちろんのこと日本国内にも知らない間食がたくさんある。カラーの口絵や本文中の写真と著者の説明から味や食感、香り、その場の雰囲気を想像するのは楽しい。馬乳酒については著者による飲み比べに加えて成分分析もなされており、発酵の程度や味、香りなどに対する現地の人びとのこだわりからは嗜好品としての側面も見えてくる。日本に加え、シリア、アフリカ中南部など、世界各地をフィールドとして調査をしている研究者が、それぞれの社会やコミュニティで間食が担う役割や間食が象徴するものを描き出していく。

「間食の起源」によると、霊長類の食事回数は8~11回とヒトよりも多く、休息時以外は食べ続けているようにみえるという。本書では、「三度の食事」では不足するようになりこれを補うかたちで間食が発達したと述べられているが、霊長類のような多数回の食事が「三度の食事」と間食に分化していったという可能性は考えられないだろうか。ヒトの歴史を中世、古代にさかのぼる歴史学的な視点にも思いをはせた。