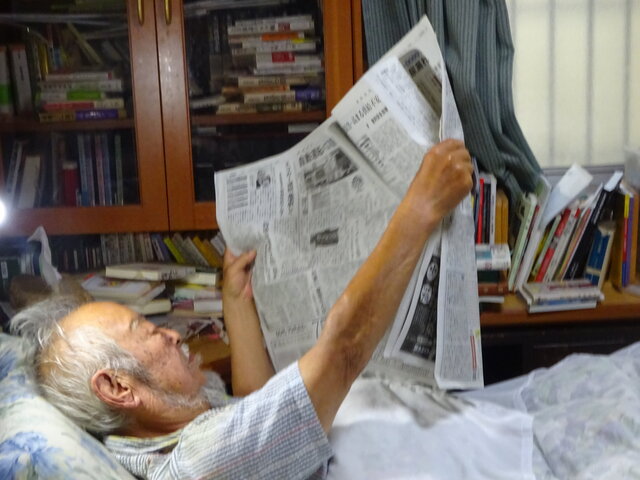

朝の寝床で新聞を読む酩酊

朝の寝床で新聞を読む酩酊

酩酊先生の自宅での夜の時間の過ごし方を記してみよう。

夕方五時頃、仕事場の石毛研究室から帰宅すると、まず入浴をする。風呂あがりにパジャマに着替えて、食卓で夕刊を読んだのち、七時前に夕食をはじめる。八時頃、晩酌をしながらの食事がおわると、ベッドに直行する。

翌朝は八時頃にベッドを離れ、体操をしてから、着替えて朝食の食卓に着くのが日課である。

といっても、寝床で横になっている十二時間が睡眠時間であるというわけではない。

夜の寝床は読書の場でもある。寝床で小説を読むこともするが、学術書や論文も毎晩のように寝床で読んでいる。そのような硬い文章は眠気がでないうちに読まないと理解しにくいので、横になったらすぐに開いて読むことがおおい。

専門書にでてくる難解な語彙や専門用語を調べるために、寝床から手のとどく場所に辞書類を置いてあるのが酩酊の寝室である。

勉強のための読書が一段落すると、緊張した頭脳をやわらげるために、軽い小説やエッセイ類を読むことがおおい。

このときは寝酒を飲む。養命酒などの甘めの薬酒をいれたカップを寝床のそばに置き、横になったまま口にして、眠気がやってくるのを待つのである。そのあと、十一時頃、明かりを消して枕元のラジカセに録音した上方落語を聞きながら寝るのである。このとき聞く演題や演者を調べるために、寝床のそばの本棚には落語関係の書籍がつまっている。

翌朝、八時頃に目覚めると、新聞の朝刊二紙を寝床で読む。ついでTV体操の録画を見ながら十分間体操をしてから、着替えて朝の食卓に座る。朝食を済ませた九時頃になると、電動自転車に乗って石毛研究室に出勤する。

こうしてみると、わたしは一日の半分の時間を寝床で過ごしていることになる。

こんな、わたしの生活習慣は、六十数年前に下宿生活をするようになったときにはじまる。

東京近郊で育ったわたしは、考古学を専攻するために京都大学を受験することにした。数学が不得意なわたしは、二年間浪人をしたのち合格し、親の家を離れて、京都で下宿生活をすることになった。

親からの仕送りはすくないし、アルバイトにおこなった家庭教師で得る収入もたいした額にはならなかったので、生活費を切り詰めざるを得なかった。

学習や執筆用の机を買う金もなく、拾い物の木箱を机がわりに使用していたのである。かさばる重い書籍は木箱の上に載せて読んだし、執筆のときも木箱を机としてもちいたのである。

当時、洋間の下宿はほとんどなく、畳敷きの六畳間がおおかった。本棚を買う金もなかったので、わたしの下宿部屋の床の上には本や雑誌がちらかっていた。ものぐさのわたしは布団を畳むことをしないので、よごれた万年床が敷きっぱなしの部屋であった。

そこで、片手で持つことができる本や雑誌は布団に寝転んで読む癖がついたのである。

〽デカンショ デカンショで半年暮らす アヨイヨイ あとの半年寝て暮らす ヨオーイ ヨオーイデッカンショ

とは、兵庫県丹波篠山の民謡デカンショ節の歌詞である。

デカンショということばの語源については諸説あるが、デカルト、カント、ショーペンハウエルの三大哲学者の頭文字をならべたことばだという説が明治末から大正初期に流行して、デカンショ節が学生たちにもてはやされるようになったそうだ。

一年の半分だけではなく、一生の半分の時間を寝床で過ごすのが酩酊先生の人生である。