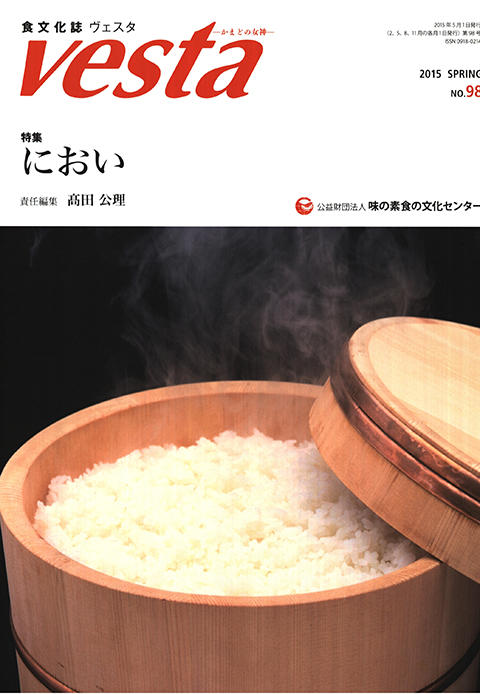

『vesta』98号

「におい」

2015.04.10

責任編集 髙田 公理

たいていの宗教は香を焚く。人を超越的な存在に結びつけるためだ。しかし日本の神道だけは香を焚かない。無臭の宗教なのだ。そういえば日本料理の匂いは淡くて微妙だ。だから逆に、日本人は匂いに敏感なのだろう。香道などという室内芸能が生まれたのも、その故かもしれない。さて、冷凍すりみを急速解凍し、再び冷凍すると、カニの身に似た繊維ができる。しかし、誰もそれをカニだとは思うまい。そこで魚臭を取り、カニの匂いをつける。すると「カニのようでカニでないカニカマ」ができる。世界各地の匂いと香りを渉猟しながら、その多様性と可能性を考えてみた。

巻頭

世界で親しまれてきたにおいの強い食べ物/編集部

Ⅰ 大地のにおい、街のにおい

1 フィールドワーカーがキャッチしたにおい

①グレートジャーニーで嗅いだにおいの話し/関野 吉晴

②異国のにおい/石毛 直道

2 街のにおい、村のにおい

①アメリカ 「肉」「甘いもの」そして、広い「世界」のにおい/加藤 裕子

②スペイン オリーブオイルの香り/渡辺 万里

③ノルウェー koselig(コーセリ)な香りに包まれて/御供 理恵

④エジプト エジプトの香りの世界/田中 真知

⑤エチオピア エチオピアの二つの香り/田中 真知

⑥ブルガリア ブルガリアの香り- 五感に働きかけるダマスクローズ -/マリア・ヨトヴァ

Ⅱ においのサイエンス

1 におい感覚を科学する/東原 和成

2 ワインの香り/鹿取 みゆき

Ⅲ 日本のにおい

1 日本の匂い/小泉 武夫

2 わたしが感じた「日本の匂い」/マイク・モラスキー

Ⅳ まとめ 現代におけるにおいと香りの可能性/髙田 公理

[連載]

主人公は何を食べたか(第7回)谷崎潤一郎『美食倶楽部』『細雪』

「おくび」発、その行き先は?/大岡 玲

大食軒酩酊の食文化(第27回)「セビチェ」/石毛 直道

再発見!日本の食 日本のくらしと食のしかけ(第1回)

「樺太の記憶を伝える棒ダラ」/文・二村 悟 写真・小野 吉彦

「食べる人たち」(第30回 最終回)「最後の晩餐のメインは小説?」

/ゲスト・村上 龍、聞き手・宇田川 悟

旅の記録と食(第8回)「密林縦断探検行」/山本 志乃

文献紹介 下村道子 著『和食の魚料理のおいしさを探る-科学で見る伝統的調理法』/香西 みどり