『和食の無形文化遺産化;意見交換会』に密着 その3

2013年06月21日(金)

| 会場 | 「新地町農村環境改善センター」視聴覚研修室 |

|---|---|

| 主催 | 第2部 公益財団法人 味の素食の文化センター |

REPORT

第2部 意見交換会 午前の部

「地域を支える確かな活動、震災・原発事故後の困難を越えて―食改さんが担う食文化」(1)

第1部、説明会での質問攻勢の熱気をはらみつつ、いよいよ第2部の活動報告会へ。ここからは、まさに地域で活躍する「食改(しょっかい)さん」たちが主役である。

「おいしい輪」など被災者支援活動を中心に:亘理町

まず北から、トップバッターは宮城県亘理(わたり)町。町の健康推進課健康推進班・伊藤梢さん、食生活改善推進連絡協議会の清野珠美子会長、岡崎由紀子副会長の皆さんだ。

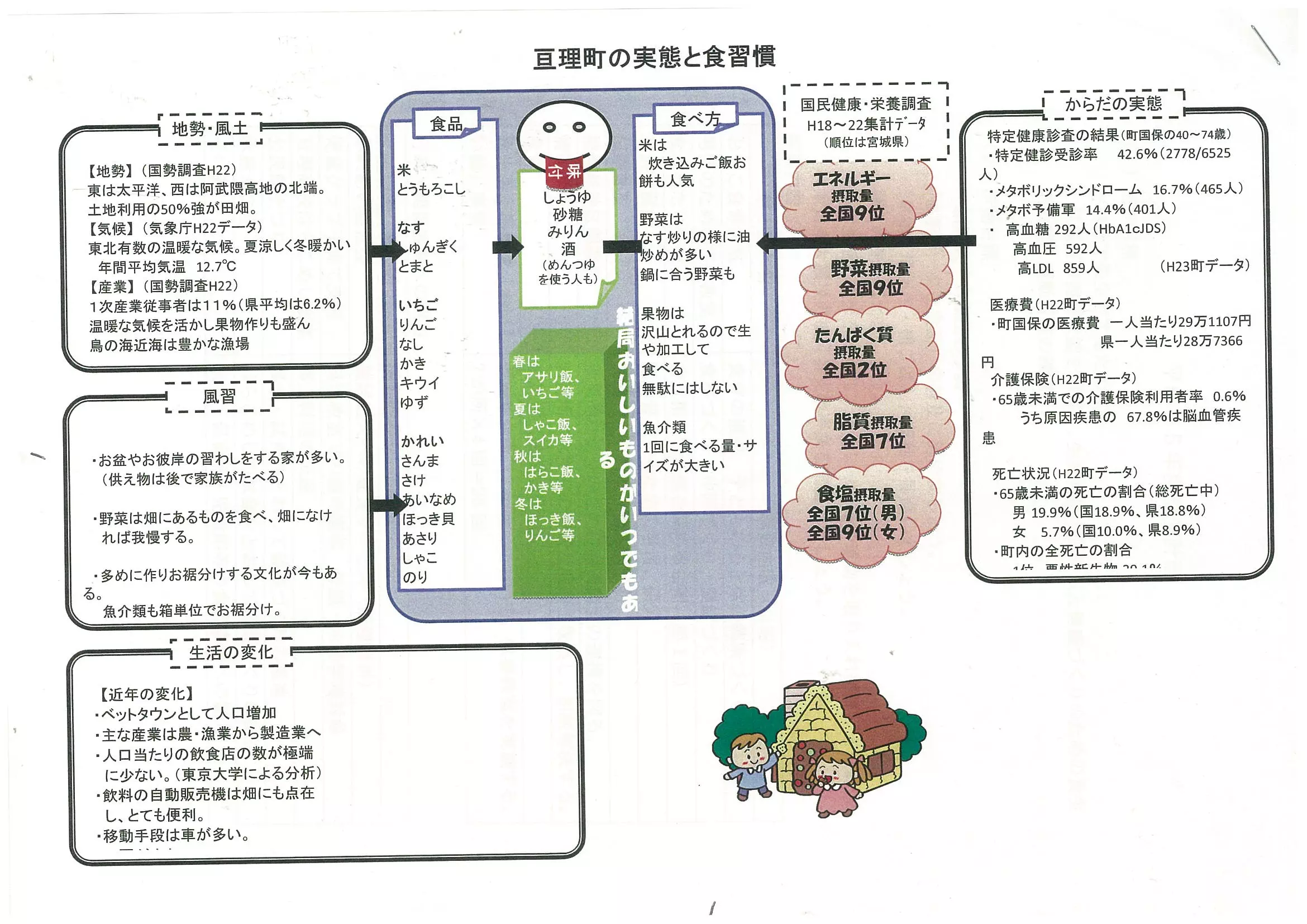

最初に、栄養士でもある伊藤梢さんが、資料をもとに「亘理町の実態と食習慣」と「平成25年度事業計画」を報告。そもそもこの「実態と食習慣」(1枚のプリントにまとめられている)は、保健指導などにあたる際、町の実態を職員自身が理解しているかという思いから発し、日頃当たり前と思っている食生活を「文字にして見直してみよう」という目的で、栄養士さん2人で作成したものという。左に町の風土や風習、右に特定健康診断の結果から出されたからだの実態、真ん中に食の状況が配されている。まさに「見える化」の実践だ。

亘理町は、東は太平洋に面し西は阿武隈高地の北端にあたり、土地利用の半分以上が田畑で農業につく人が多い。東北の中でも温暖な気候を生かし果物作りも盛ん。豊かな漁場もある。食品は農産物・海産物ともに豊富で、炊き込みご飯や餅が人気で、野菜は炒め煮、果物はジャムにするなど加工して無駄にせず、魚介は一度に食べる量が多いなどが特徴だと。ふむふむ。食事の聞き取りで「サンマなら一人2尾は普通」と言われ驚いたそうだが、こちらもびっくり。味つけは甘じょっぱいものが好まれ、季節素材の炊き込み飯が伝統料理だ。

もともとメタボや高血圧など、なぜ亘理町にこういう「からだの実態」があるのか調べるための調査だったが、今日の会に出て、地域の食文化の見直しに役立ったと実感、これを「食改の活動にも生かそう」という言葉は力強かった。

今年度の事業計画では、「健康で長生きするために」を基本目標のテーマとし、「糖尿病・高血圧の予防」を掲げて5つの活動目標が立てられている。具体的な内容は、「おやこ食育教室」や「男性のための料理教室」など9つの食生活改善推進員の実施事業と、「ふれあい昼食会」など行政等へ協力する6つの事業。「東日本大震災の被災者支援」は一昨年から活動目標に加えられ、「おいしい輪」事業がその中心だという。「味の素さんとも協力し、昨日も実施しました」とのこと。

続いて、清野会長が話を引き継いだ。

「いま私たちの事業として一番大きいのは『おいしい輪』、被災者支援の事業です。2カ月に1回を1クールに、夏と正月は休んで年4回、7カ所の仮設住宅でやっていて、今年は3年目です」

仮設の台所は狭く、自分で料理する意欲もなくしている。「とにかく狭いところから出して、みんなと和気あいあい話し合って元気をつけよう、元気をもらおう」そこに食べるものがあれば、より人が集まるんじゃないか。そんな思いで始めたのだと。4品ほど簡単な調理をしながら語り合い、一緒に食べる。「最初はみんな気後れして笑いもあまりなかったのが、2回3回と参加するうち楽しみにしてくれて『こんどはいつ?』と聞かれる。こちらが元気をもらうくらい」

悩みもある。県の補助事業で去年まで予算を全額もらえたものが、今年から半額に減らされた。かわりに、以前ダメと言っていた参加費を少しは取っていいことになり、一応いただくことにした。

「上の人たちは机の上だけで考えてこうしてくれと言うが、現場にいる者はそうはできない。実際に来て、現場を見てみろ、と言いたくなる。自分たちもそこに入って苦しみ、楽しみを体験してもらいたい。それを分かち合ってもらえば、より一層りっぱな施策、目標ができるんじゃないかなー、と思ってます」。この言葉、すべての行政官に聞かせたい。

そのほか実施事業についてふれた後、岡崎副会長にバトンタッチ。

「トップの方、来て下さいって言ったら、味の素の社長さんが来てくれた。狭い台所とか仮設の人の状態も見てってくれて。一緒にホッキ飯やはらこ飯を作ったり。コマーシャルするわけじゃないけど、本当に社員の皆さん喜んでボランティアに来て下さるんです。最敬礼です」

ここで再び清野会長。

「健康診断でメタボが指摘され、子どもも肥満児が多いと。運動量がすごく少ないんです。仮設の中で動ける状態でないし、スクールバスでの往復だし。栄養士さんや保健師さんにも言うんです『もう少し待って下さい』と。『2、3年たって元の生活に戻るまで』と」

ああ、ここにはまだ「元の生活」がないのだ。私たちはめげずにみんなでやっていく、という清野会長の声が頼もしくも切なかった。

さらに、質問タイム。

Q会員は何人?

A今年度は70名。百何名いた時もあるが、だんだん減ってきた。行政が養成講座を開き、7、8名ほど受講するが、年代的に介護などで継続できない。ただ1年受講して修了証をもらった人には、資格があるし定年はないからいつでも入ってもらう。どんな活動でも若い人に来て欲しいが、なかなか難しい。

Q「おいしい輪」の出席者に波はあるか。年代層や男女の割合は?

Aだいたい30名前後。会場によって元々の数があり、あまり変動はない。やはり60歳以上が多く、80近い方も。男性は若い方は仕事に出ているし、おじいさんたちは恥ずかしがる。今は、仮設の男性をなんとか引っ張り出したい。女子大生参加の企画をしてもいいよと(笑い)。

◆今に残る伊達の風習と原発禍と:新地町

2番バッターはご当地、福島県新地町。町の保健センター(健康福祉課)の小野栄子さん(栄養士)、食生活改善推進連絡協議会の大和田初子会長、副会長の齋藤民子さんと林和子さん、理事の阿部久美子さんという5人のメンバーだ。資料にそって、報告には大和田会長が立った。

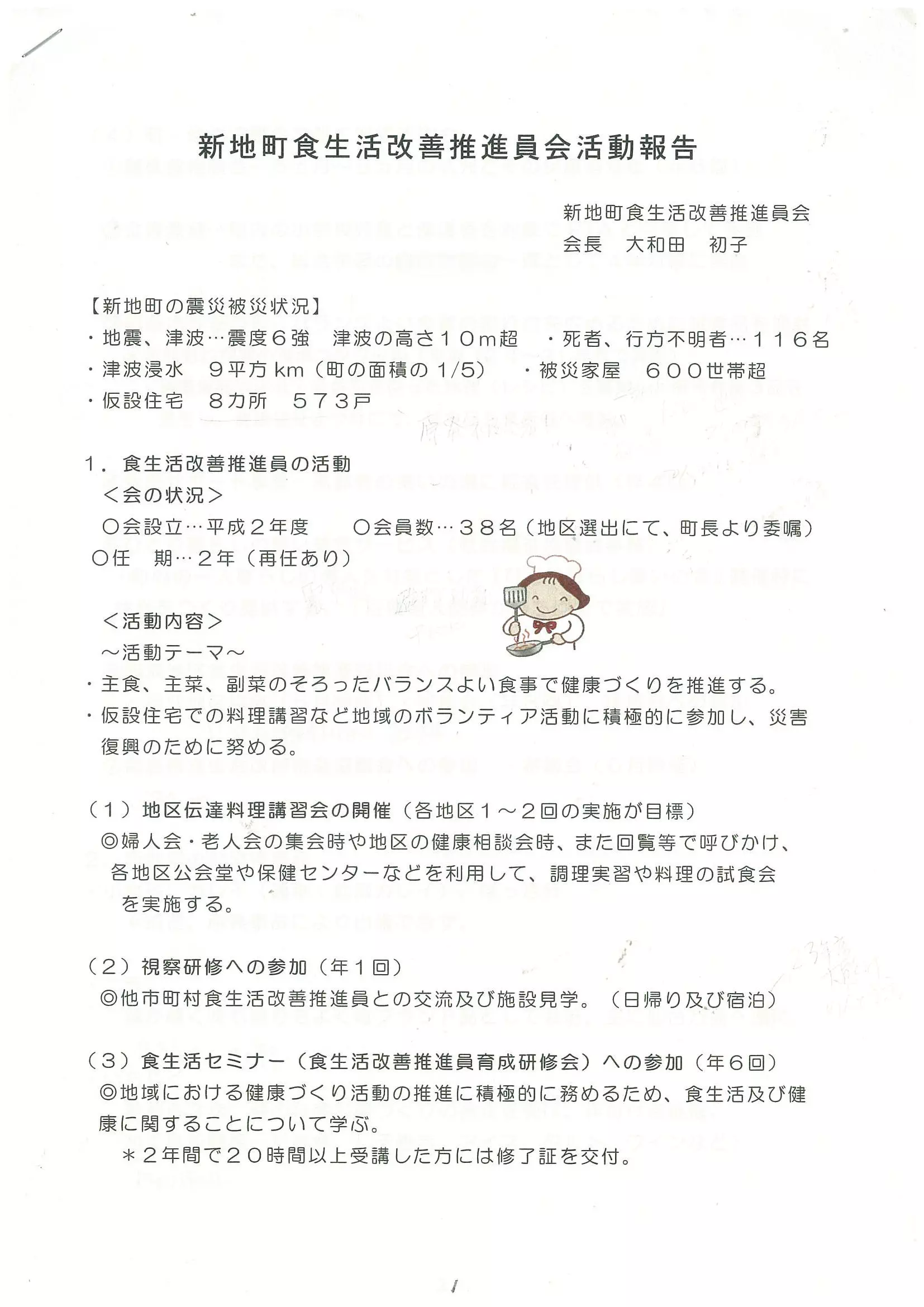

最初に語られたのが新地町の被災状況。震度6強、津波の高さ10m超、死者・行方不明者116名、住宅は一部損壊を含めると1200世帯で、町の世帯数約2500の半分近くにもなる。当時1500人以上が避難所生活を送り、現在仮設住宅は8カ所、573戸、原発被災者も受け入れている。淡々とした口調ながら、「これまで災害とは無縁だった町が」との言葉に、大震災の衝撃がこめられる。

そして、本題の活動報告へ。

まずは会の状況から。平成2年度の設立で会員数は38名(地区選出で町長からの委嘱の形)、任期は2年だが再任もある。震災時は町民全体が被災者という状況でまとまった活動はできなかったが、各人が避難所などで中心的な役割を果たし、6月からは活動を再開、今は震災前と同じ通常活動を行い、被災した会員も積極的に参加している、と。

続いて活動内容。バランスよい食事での健康づくり推進とともに、災害復興のためのボランティア活動への積極参加も活動テーマだ。年間の活動事業は大きく4つ。まず公会堂や保健センターを利用する「地区伝達料理講習会の開催」、各地区1、2回の実施を目標に。次に年1回の「視察研修への参加」。23年度、24年度は会津若松に避難している大熊町の食改さんと交流した。さらに「食生活セミナーへの参加」(年6回)。このセミナーは食改さんの養成研修会で、2年間で20時間以上受講すると修了証が交付されるとのこと。

4つ目の「町・他の協議会事業に対する協力」には、離乳食相談会や食育教室、健康福祉まつりなど7つがあげられた。うち「相双地区食生活改善推進協議会への参加」の項目では、原発事故により全双葉地区、相馬地区の一部が避難を余儀なくされ、現在相双全体としての活動はできていないと説明。ここにも原発事故への無念さがにじむ。一方、福島県での総会への参加は13名と報告され、後で質問の的になった。

加えて町の取り組みとして、食品等のスクリーニング検査を実施し、自家栽培の野菜や加工食品などの検査結果を広報等で公表していることも語られた。

今度は、新地町の地場特産品を紹介。

海のものとしては、コウナゴ、カレイ、ホッキ貝。特にカレイは通称釣師カレイと呼ばれ、伊達藩7代の殿様が江戸に紹介してから名物として知られるようになった由。でも今は出漁できないと。

畑の幸も豊か。ブランド品のニラ、付加価値のある加工品も開発されているイチジク、トマトは全コンピュータ制御の生産。町のシンボル鹿狼山の麓で移住者が開墾したというリンゴ団地。全国に出荷していたが、現在は販売数が激減という。

会では、特産品を生かし、「えだ豆の簡単まぜずし」や「ニラと小女子のチヂミ」など、おすすめメニューの調理実習や普及活動も行っているそうだ。

原発事故による風評被害を受けながらも、町には地場産市場「あぐり」があり、独自にスクリーニング検査をして、地元農家が出荷する新鮮な野菜や加工品を販売、町内外から多くの買い物客を集めていると。大和田会長の声にも力が入った。

さらに、面白かったのが『新地町史』から紐解かれた町の食文化。

新地町は、戦国時代からずっと伊達藩の領地だったが、相馬藩との境だったため争いも多く、複雑な土地柄だったようだ。もちろん今は福島県に属すけれど、伊達の風習が色濃く残り、それが食文化にも反映されているという。ふーん。何かロマンもかき立てられるなあ。

食習慣の特徴として、まずは餅。何かあるごとに餅を搗き、それがご馳走だった。味噌や凍み豆腐も自家製。正月は「年取り」ともいい、大晦日から小正月までお決まりの献立あり。そこで出てきた大晦日の「煮しめ」と三が日の「こくじ」。どうも材料は共通する。違いがわからない、と会長。すかさず「こくじは具が小さく、煮しめは大きい」と声がかかる。メンバーのフォローよし! 「初田植え」は、結(ゆい)でやった田植えの時のご馳走、手伝いの人に振る舞われた。そして葬式も、かつて自宅で行い隣組の女衆が一切の食を準備した。ここでも、お決まりの献立があり、臭いのきついネギや喜ぶに通じる昆布は避けられたと。これって日本の文化だなあ。正月のお節にいわれがあるのと同じだもの。

最後にまとめとして、食文化の風化、モノがあふれ、食の多様化がかえって文化を壊していないか、という現状認識と、継承には地産地消の取り組みが必要とし、食べ物への感謝の心、家族が健康で暮らせる食生活の工夫が新しい文化を生み出すのではないか、その推進普及が私たちの役目と語った。

質問タイム。

Q新地町では震災の影響で食改さんは委嘱になったのか。普通はボランティアだけど。

A震災とは関係なく委嘱。なかなかボランティアは難しい。ただ、仮設での味の素さんとの取り組みなど、「卒業」した方にもボランティアで協力してもらっている。

Q委嘱と養成講座の関係は?

A推進員に委嘱されてから、養成講座(町の実施)で学習する。修了証を受けた方は委嘱を解かれた後も推進員として活動できる。生涯食改さんということで。

Q会員38名で、県の総会に13名参加は多くてびっくり。宮城県だと会員数の割合だから、1名しか出せない。

A人数の制限はなく、県では皆さん来てくれという。

質疑の合間に出た、相馬市出身で新地に嫁いだ方の話。当初は伊達の味に抵抗もあったと。ずんだ餅を例に、こちらは甘く相馬は甘じょっぱい。すべて食生活が違い、伊達藩の名残は強力なようだ。また、伝統行事の相馬野馬追いにも、新地の人は出られないとか。今は人が減ったため希望すれば出られることもあるようだが、21世紀にも残る歴史の重みは、なかなか興味深いなあ。(その4に続く)