里山里海をゆき、能登町の食文化を考える その8

2013年10月01日(火)

REPORT

訪問4日目

能登町での意見交換会の最終コーナー、バトンは小林先生の手に渡された。

◆「食文化と観光」:小林 哲先生(大阪市立大学大学院准教授)

「生まれは山形、秋田で育ち、大学で東京、今は仕事で大阪。私の味は最初が味噌、東京で醬油、関西でだし、日本の三大調味料を味わえた人生は幸せ」と自己紹介。続けて、「小さい頃から沢の水、井戸、水道、雪解け水、いろんな水をなめて生きてきた自分は水の味がわかる。水の味がわかれば米の味、酒の味もわかる。育った環境のおかげと感謝している」と、まずは、「味のわかる男、違いのわかる男」で皆さんの心をつかんだ小林先生。

ビジネス・経営の専門家としてメーカー関係からスタート、「あきたこまち」をきっかけに地場産品に興味を持ち、関アジ、関サバ、それから夕張メロンと農産物のブランド化などの研究に携わる。大阪市立大に籍を置くことから、大阪関係の仕事も多い。「食の都・大阪」のプロジェクトではシンボルマークづくり、料理コンテスト、「大阪産(おおさかもん)」ブランドのプロモーションなどなど。地域グルメの大イベントとなったB1グランプリの特別審査員にもなり、「公」がからむ町おこしのもろもろに、ほぼ1回は携わったことがあるという。町おこしのプロの登場だ。

本日のテーマ「食文化と観光」に話は進む。

「熊倉先生に、『和食』を金儲けの手段にしちゃいかんと言われているが、結果としてならいいとお許しを得た」と、まずはユネスコ無形文化遺産化に仁義を切ってスタート。

様々な活動をし、いろいろ見てきて言えるのは、裏技はないということ。成功の決め手は、「意思」があるかどうか、「まとまり」があるかどうか(これは熊倉先生が語った「覚悟」にも通ずると)。この二つがあれば何とかなる。ほころびが出てくるところは、どちらかが無いか両方無いか。スーパーマンみたいな人が出てという話もあるが、それはない。春蘭の里の多田さんも、一人だけではムリで仲間がいる。

「何のために観光促進をするのか、考えてください」というのが今日の話の一つ、と小林先生。観光促進はあくまで「手段」、「目的」は何なのか。実は、町をなんとかしなきゃと始める人たちが多いが、目的が明確でないと途中であれっということになる。何のため(目的)に何をするのか(手段)、どれだけきっちり考えられるかが「意思」があるかどうかなのだと。抵抗勢力をはねのけ、目的に向かって手段を生み出すため「覚悟」が必要なのだと。

次に「現状認識(現状分析)」。

食の都大阪推進会議みたいなものをつくってやっているが、大阪の現状をどう認識するか、実はまだきちんと積み上げられた状況ではないと前置きし、能登町に転じる。

「皆さん、能登町の食についてどう認識していますか? 観光(食を含め)をどう思っていますか? 何がしたいのですか?」

そこができれば、「手段」は自分のような立場の者がアイデアも出せるし手伝えるが、「現状認識」と「目的」は当事者しか考えられない。地域で何かをしようと思ったら、今どういう状況で、それをどうしたいのか、そのために何をするか、きっちり考えていくことが大事だと。

ここで、2日間能登町を見て回った小林先生の感想(現状分析)を披露。

「はっきり言ってびっくりしてます、一番にこの〈空気感〉に(自分の気持ちを表すと〈空気感〉がぴったりくると)。とても心地いい」。その〈能登町の空気感〉は何によるのかを分析。導かれたワードは、「戦前の風景」「小京都」「自然の中での生活」だった。

能登町には、第二次大戦前の原風景がある。看板がなく、コンクリートの四角い建物がない(少ない)。すべてとはいわないが、戦前はこうであったろうという風景が多く残っていて、どこか懐かしさをもたらしてくれる。

もう一つは町に品があること。デザインの統一性があり、ちょっとしたところに上手にお金が使われている(オレンジ色の街灯や路地の足元にともされた灯りなど)。能登の「小京都」と呼んでもいい。

さらに山の方へ行って感じたこと。けっして「自然のまま」の風景じゃないけれど、「自然の中の生活」がそこにあった。「秋の刈り入れが終わった田んぼに煙が上がり、家がぽつぽつとある。小さい頃に見た風景のように懐かしく、やさしい。ほっとさせてくれる、自分のふるさとを思わせる」。

当然、人々は人なつこくてフレンドリー、でもけっこう品があると(会場に笑い)。

自然だけでなく、人も建物も、すべてがもっている〈空気感〉が気持ちよく、居心地良かった。これをぜひ、残しておいてほしい、と。

しかし、それを守るのは難しい(現状分析は続く)。

なぜなら、「何もしなければ変わってしまう」から。変わらないためには、かなり強い「意思」がいる。みんなで頑張らないとできないこと(まとまり)。現状(過去)を肯定していくには、そのための努力をしなければならない。

かつて、地産地消は簡単だった(流通も未発達で自分の周りのものを食べるのが当たり前だから)。今は、選んで懸命にやらなければできない。結果は同じでも、やり方を変えていく必要がある。つまり「変わらないために変える」。

そして、「変えないで変わる」こと。けっして革命的な変化ではなく、同じことを続けていきながら、10年後にふと気づくと、「あ、変わったな」と、そのくらいゆっくりした変化が生活する人間には大事。そういう作り方をしていかなければならないと。

では、「目的」は何か。

現状を分析し、次にくるもの―観光で何がしたいのか。「これは、能登町だけでなくすべての地域に共通する目的」と断って考えが述べられた。

「子供たちが意思をもってこの地に住み続けること」。そのために、「誇り」と「収入」と「環境」が要ると。

この地に生まれたことに「誇り」をもち、他所へ行った人間が何と言おうとここはすごいと、住む人が思えるならそれが一番。しかし、生活し子供を育てるにはお金が要る。その「収入」を確保すること。人も、自然も含め、住みやすい「環境」が続いていること。この3つが、地域に行って何かをしようとする時の、基本的発想と思っている。中でも、一番大事なのは「誇り」と。

(「誇り」という言葉で、ふいに数馬酒造の若社長の顔が浮かんだ。大黒さんもそうだ。高市さんも、多田さんも、お話を聞き、お会いした皆さんすべてがそうだ。この地に誇りをもち、愛し、住み続けているんだ。なんだかぐっときてしまった)

いよいよ「観光のマーケティング」へ。外堀、内堀を埋め、小林先生は本丸へと向かう。

観光産業は非常に良いこと、なぜなら「自分のいいところ探し」だから。さらに、「自分たちはどんなにいいか、どこがいいか答える義務がある。聞かれたら胸を張って言える状態にしておくというのが観光の一つ」。それは「誇り」につながっていくと。

例に学生の就職活動を引き、悪いところを挙げて頑張っても所詮平均値にしかならず、成功するのは長所を見つけて伸ばしていく子、多少悪いところもカバーされる。それは地域も同じで、「いいところを探して伸ばしていく」。

ここで、九州の3つの観光地を取り上げる。別府・湯布院・黒川温泉。

別府は言わずと知れた昭和の大観光地。団体客をたくさん呼んでいたが、時代が変わり廃れているタイプの温泉。湯布院は、個人客相手におしゃれに展開し一時代を築いたが、観光地化が進み当初の風情は薄れている。がぜん注目されてきたのが黒川。やっていることはほとんど湯布院と同じだが、違いは観光地然としないよう頑張っている。どこか鄙びた懐かしい風情を守っている。

さらに、能登半島の観光地として輪島に目を転じる。駆け足での朝市見学から、やはり観光地化の印象ありとされた。(確かに、以前見たことのある輪島の朝市の写真に比べ、おしゃれな感じだったなあ。町並み整備の進んだ輪島の町は、能登町から山里を抜けて来た目には都会的にすら映りました。)

そして天守閣、「能登町のマーケティング」を目指す。

基本的な観光マーケティングのポイントとして、6点が挙げられた。①目的地はどこか。②誰が顧客か。③何を提供するか。④どのように提供するか。⑤それをどう伝えるか。⑥いくらでそれを提供するか。

具体的に①の「目的地はどこか」を考える。それは、第一に能登半島の中での位置づけだ。一つに「奥能登」があるが、中心と言えばたぶん輪島。では、輪島と何が違うかと問われるだろう。そこをどうするか、今答えがあるわけではないが、能登半島でどう位置づけるかを考えなければならない。第二に、能登町の中心はどこかということ。駅があればとりあえず、そこを目指せばいいがここにはない。たぶん「宇出津」と思うが、能登町に一点、ここに来いというところを皆さんで言っていく。これが「まとまり」ということ。どこに行ったらいいかは、能登町の象徴はどこか? で、それを考えなければと(でも小林先生、3つに行けたらいいとも言われた。それは、内浦、柳田もってことかな)。

②「誰が顧客か」。「金沢の住民」「金沢の観光客」「輪島の観光客」「その他の日本の地域」「海外」と想定を示し、検討を加える。

まず、「金沢から来る人(住民・観光客)」に関しては、能登町の特徴が明確ならたぶん大丈夫と。「輪島」のお客さんに来てもらうというのも当然。「その他の日本の地域」からすると、行き先は基本的に能登半島。では能登半島のどこへ行くのか。ここで輪島との違いが問われる。「海外」なら逆に、特徴を出せばストレートに来てくれる可能性がある。能登町と輪島、東京とここ(能登町)の距離感が変わらないからだ。誰を対象とするのかも、かなり考えなければいけない。このとき注意すべきは、その人たちだけしか来ないわけではないこと。一方、誰でもというとこれも難しい。料理でも客への対応でも、「誰か」をきっちり考えることが大事なのだと。

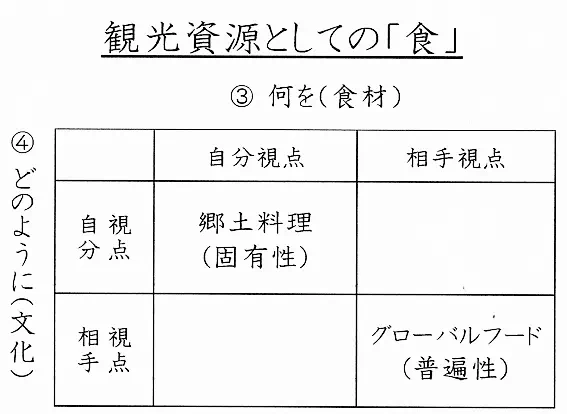

そして、観光資源としての「食文化」こそ、③何を提供するか(食/食材)、④どのように提供するか(文化)の問いに答えるものだ。

なぜ「食」なのか。それは、①地域的な固有、②経済的な波及効果、③ニーズの存在があるから。

祭りなどよりも土地の特徴を出しやすいこと(①)。農業から加工、販売、旅館での提供まで6次産業化のように、食という概念でつながれ広がりが大きいこと(②)。誰もが必ずごはんを食べるということ(③)。

つまり「食」というのは、すでにあるニーズに対して、固有性をもって対応し、地域が潤うもの。だから、いろいろな場所で、「食」は観光資源として注目されているのだ。

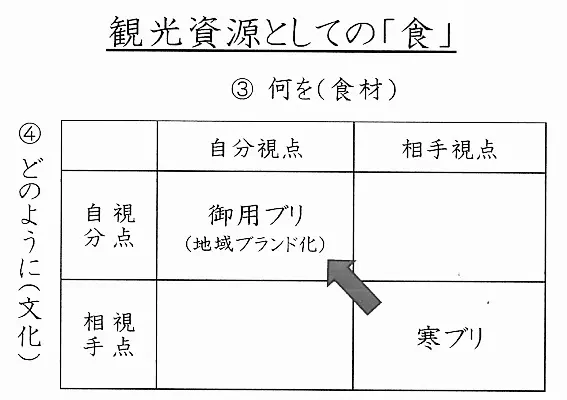

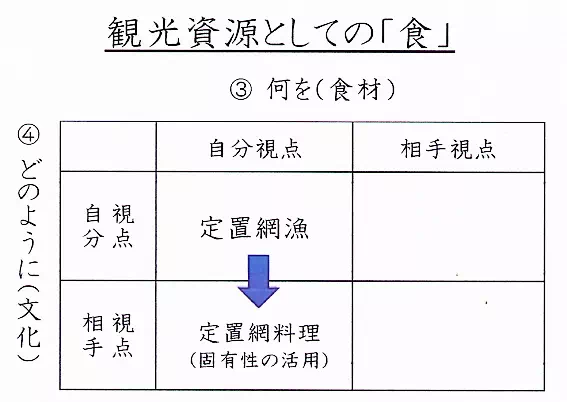

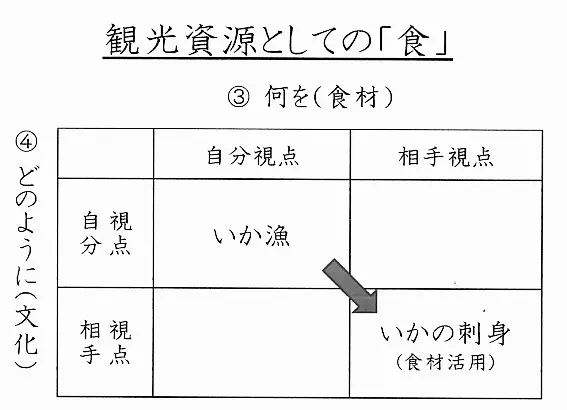

さらに「食材」と「文化」の関係を詰めていく(図)。

郷土料理とグローバルフードの位置づけから。日本料理は、基本的は郷土料理の位置に置かれるだろう。対してグローバルフードとは何か。例えばケンタッキーフライドチキンは、もともとアメリカ南部の食べ物だったが、いろんな人が美味しいと言って世界に広がった。日本料理も、世界ではかつて生食がフィッシーと嫌われ、イカ・タコを食べるのが不気味だと言われ、まさに郷土料理だった。今や、健康や美意識、もちろん美味しさで注目され、みんながよいと言う、グローバル化の方向にゆっくり動いている。

そこで大阪を例に引く。大阪には郷土料理と呼べるものがない。大阪発祥の料理はその地に留まらず全国に広がっていくから。「きつねうどん」しかりと。言いたいのは、「郷土料理とは万人受けしないもの」ということ。単に美味しいかと言えば美味しくはない。だが地元の人には私の味。だから美味しい。では、自分の味ではない人に、どう私の味を食べてもらうのか。これが、「食」を使う時の大きな課題である、と小林先生は語る。

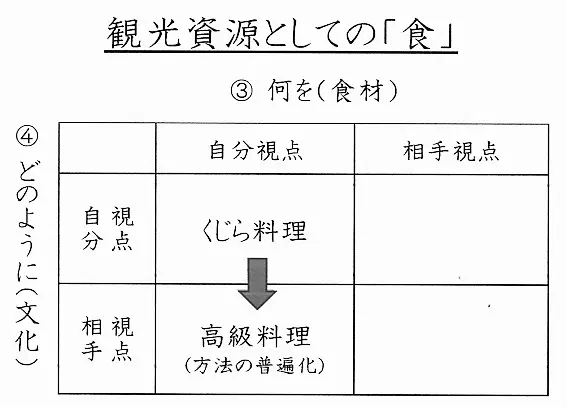

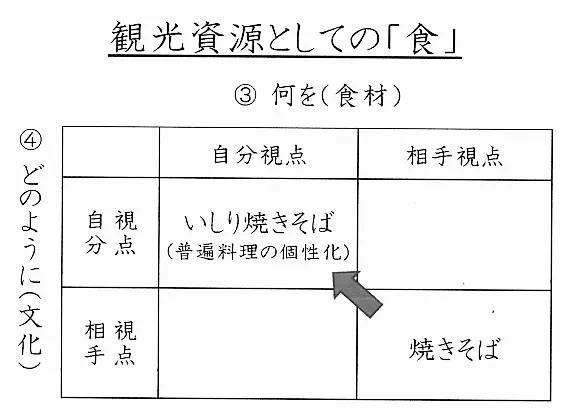

能登町の食材に落とし込む。

「くじら」はどうか。実は「くじら」は高級料理である。しかも、ここは生、フレッシュなくじらだ。皆さんにとっての郷土料理を、料亭の高級料理として食べたいという人に振る舞う、というのも一つのやり方。

「いしり」はどうか。私たちは能登町に来てから、いしりをどう活かせるか話してきた。刺身につけるとか、煮るとかもいいが、もっと芳ばしくなればより美味しいんじゃないかと。そこで出たのが焼きそば。B1グランプリの定番メニューで、誰もが美味しく食べられるもの。そこに地域の視点を入れるという戦略もある。

「寒ブリ」は氷見に負けている。そこで例えば〈御用ブリ〉みたいな名を付けて、高級さ・品質の良さを謳ってはどうか(これは、ブリ談義で出されたアイデアで、小林先生もぜひと言ったブランド化だ)。

「定置網漁」も、「定置網料理」は、簡単ではないがたぶん可能だという。宝くじみたいに、何が出てくるかその日のお楽しみで。

「いか漁」はどうか。呼子の活けのいか刺しのように、高価格で食べさせているものもある。これも考えられるのではないかと。

後の2点(項目⑤、⑥)は、また呼んでいただく機会があればと言って会場の笑いをとり、最後のまとめに入った。

関西に来て思ったのは、京都の努力はすごいということ。あれだけのブランド力をもち、資源をもちながら努力を怠らない。そこには、「細部へのこだわり」がある。器も、提供の仕方も、言葉遣いも、こだわりとともに「詰めの重要性」も落とせない。今日参加された方がすごいのは、細かいところを詰め、それを素直にやっていること。

縄文遺跡も訪ねた。

今から6000年前に、この地に人がいた。他に行かず4000年も暮らし続けた。これは食べ物があったということ。まだ田の神様はいなかったと思うから(会場笑い)、自然に物が獲れるという状況があった。

「たぶん、これが世界農業遺産の意味だと、この地に来てやっと理解した」と小林先生。

この永続性を支えたものは何か。けっして獲りすぎず、活かしきった人々の営みではないか。

「豊かな自然の中で足ることを知り」「自然の恵みを最大限に活かす」。

100年くらい前、産業革命が起こり欲しい物はいくらでも作るぞ、という時代の前の、できたものを大事に活かしていた時代の生き方。それが、資源もなくなるこれからの時代に見直されていくものと。

「黒川で、電柱を埋めたらいいと話した。少しずつでいい、10年後、50年後に、いつの間にか電信柱がなくなったと。それくらいゆっくりでもいいから、自分たちの意思をもってひとつの世界観をつくりあげていくことが大事だと、皆さんに教わりました。ありがとうございました」。大きな拍手で小林先生の話は終わった。

◆能登町に贈る言葉を―総評、閉会のご挨拶

「お時間が迫りましたが、『総評』を熊倉先生、的場先生、一言ずつ」と大黒さん。

熊倉先生がマイクを取る。「能登町に来なければわからなかったことをひしひしと感じた。特に女性の力。やはり男は狩りで外に出る種族、家にいて火を守るのは女性だ。人類の生活は火を手に入れて劇的に変わった。消してしまうと再び点けるのが大変な火を保ち、その周りに人が集まる。これが家族になる。そういう意味で、動かない存在が大切と思う。皆さんが、能登町のアンカー(碇)だ。上がいくら動いても止めておく力、そういう力がこの町に働いているなと感じた。皆さん方の存在をアンカーにして、我々の和食の運動も動いていきたいと思う」(拍手)。

的場先生「とても美しい、心がほっとするところ。けっして長くつき合ったわけではないのに、皆さんフレンドリーで正直、素朴なやさしさを感じる。それは、この風景、皆さんのふるさとそのものだと思う。そのままを大切にしてほしい。高望みをせず、ここにしかないいいものがたくさんあるので、ぜひ大事にしてください。また来させていただきます」(拍手)。

締めは食の文化センター、鈴木専務理事の閉会のご挨拶。「長時間、たくさんのテーマを超特急でとばしたが、内容は非常に濃かったと思う。

4日間、能登町におじゃまして、食素材、食文化ともに大変豊かなところと感じた。小林先生が〈空気感〉という言葉を使われたが、実はこちらにきたメンバーが異口同音に言っていたのが能登町の家並みのこと。黒く光る瓦、切妻の屋根の形、白い漆喰の壁、なぜかそれらに心ひかれたと。それらが食文化と結びつけば、また新たな展開があるのかもしれません」と語り、お願いとして和食会議(熊倉先生が会長)への賛同とご参加を呼びかけ、最後に、開催にあたってお世話になった能登町と商工会の方々へのお礼を述べて締めくくられた。

もう一度大きな拍手で閉会し、記念の集合写真を撮って能登町訪問の幕を閉じた。(了)