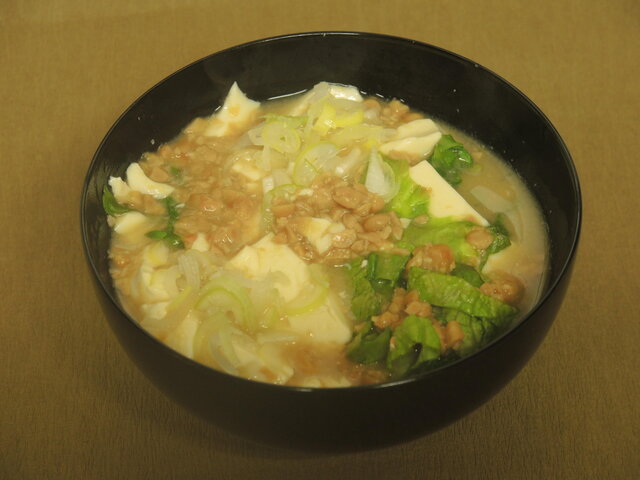

豆腐と青菜の自家製納豆汁。刻みネギを薬味としてのせた。

豆腐と青菜の自家製納豆汁。刻みネギを薬味としてのせた。

「ナット、ナットー、ナット」という納豆売りの売り声で目を覚ますのが、東京近郊の地方都市で育った少年時代の酩酊先生の朝であった。

1958年に京都の大学に進学して、京、大阪の街には納豆の行商がないどころか、納豆売り場のある市場や商店街はまれであることを知った。

現在では、関西のスーパーにも納豆をおいてあるが、総務省の家計調査によると、家計に占める納豆購入金額が最低なのが大阪市であり、その他の関西の都市でも納豆をあまり食べていない。

ここでいう納豆とは、ダイズを納豆菌で発酵させた糸引き納豆のことである。ダイズに塩を加えてコウジ菌で発酵させてから、1粒ずつ乾燥させた寺納豆、浜納豆の類は、中国の豆?(ドウチー)に起源するものであり、大徳寺納豆ともいわれることからもわかるように京都でもよく食べられた。

寺納豆類は、まれに茶漬けにすることもあるが、飯のおかずではなく、お茶請けや酒の肴として食べる高級品である。

無塩発酵のダイズ食品である糸引き納豆の仲間には、朝鮮半島のチョングッジャン(清麹醤・戦国醤)、ネパールのキネマ、ミャンマーのペー・ガピ、北タイのトゥア・ナオ、マレー半島からジャワ島にかけてのテンペなどがある。

アジアの稲作文化と関係を暗示する分布なので、水田稲作とともに糸引き納豆が日本に伝えられた可能性があるが、実証することは困難である。

15世紀中頃の『精進魚類物語』は、納豆、豆腐、野菜などの精進物の軍勢が、魚鳥の生臭物の軍勢と合戦し、精進物が勝って魚鳥は鍋で煮られてしまうという、『平家物語』のパロデイである。そこには精進物の大将は、美濃国の住人である大豆の御所の子息「納豆太郎糸重」であると記されている。これが文献にあらわれる糸引き納豆の初出である。

19世紀以前は、糸引き納豆を刻んで叩き納豆にしたり、すりつぶして、味噌汁にいれて納豆汁にするのが食べ方の定法であり、納豆汁は身体を温める冬の食べ物とされた。

江戸の市街での納豆売りは、即座に納豆汁をつくれるように、叩き納豆に細かく切った野菜と豆腐をそえて売ったそうだ。江戸時代の京都でもおなじようにして、納豆汁用の叩き納豆を売っていた記録がある。

しかし、1830年代の天保年間になると、江戸では粒納豆だけを売りにくるようになった。醤油をかけた粒納豆を、熱い飯にかけて食べることが流行し、味噌汁、納豆、漬け物が江戸市民の定番の朝食となったのである。

江戸では朝に飯炊きをするのにたいして、上方では熱い飯を食べるのは昼食であった。冷や飯の茶漬けに納豆をかけてもおいしくない。ということで、しだいに関西人は納豆を食べなくなったようである。

幕末の京、大坂、江戸の3都の風俗を比較した『守貞漫稿』では、江戸の納豆売りについて述べたあと、「京阪は自製するのみ、店売りもこれなし」と記されている。

現在でも、納豆汁は東北地方での郷土料理として食べられおり、正月によくつくるそうだ。東北地方では、納豆汁専用の「ひきわり納豆」やインスタント食品の「納豆汁の素」が売られている。

わたしは、そんな食材を入手できない関西で江戸の納豆汁を再現してみた。普通の粒納豆を買ってきて、包丁で刻み、叩き納豆をつくったのである。

だし汁に豆腐と青菜をいれて加熱し、叩き納豆と赤味噌をいれたら完成。こんな簡単な味噌汁であるが、納豆の風味がするいっぽう、味噌が納豆の匂いをやわらげてくれる。納豆を加えることによって濃厚なとろみが生じ、のどごしが滑らかになる。納豆と豆腐の植物性蛋白質が豊富な健康料理である。

これに味をしめて、そのうち洋風や中華風の納豆汁を試作しようと思ったことである。

現在では、関西のスーパーにも納豆をおいてあるが、総務省の家計調査によると、家計に占める納豆購入金額が最低なのが大阪市であり、その他の関西の都市でも納豆をあまり食べていない。

ここでいう納豆とは、ダイズを納豆菌で発酵させた糸引き納豆のことである。ダイズに塩を加えてコウジ菌で発酵させてから、1粒ずつ乾燥させた寺納豆、浜納豆の類は、中国の豆?(ドウチー)に起源するものであり、大徳寺納豆ともいわれることからもわかるように京都でもよく食べられた。

寺納豆類は、まれに茶漬けにすることもあるが、飯のおかずではなく、お茶請けや酒の肴として食べる高級品である。

無塩発酵のダイズ食品である糸引き納豆の仲間には、朝鮮半島のチョングッジャン(清麹醤・戦国醤)、ネパールのキネマ、ミャンマーのペー・ガピ、北タイのトゥア・ナオ、マレー半島からジャワ島にかけてのテンペなどがある。

アジアの稲作文化と関係を暗示する分布なので、水田稲作とともに糸引き納豆が日本に伝えられた可能性があるが、実証することは困難である。

15世紀中頃の『精進魚類物語』は、納豆、豆腐、野菜などの精進物の軍勢が、魚鳥の生臭物の軍勢と合戦し、精進物が勝って魚鳥は鍋で煮られてしまうという、『平家物語』のパロデイである。そこには精進物の大将は、美濃国の住人である大豆の御所の子息「納豆太郎糸重」であると記されている。これが文献にあらわれる糸引き納豆の初出である。

19世紀以前は、糸引き納豆を刻んで叩き納豆にしたり、すりつぶして、味噌汁にいれて納豆汁にするのが食べ方の定法であり、納豆汁は身体を温める冬の食べ物とされた。

江戸の市街での納豆売りは、即座に納豆汁をつくれるように、叩き納豆に細かく切った野菜と豆腐をそえて売ったそうだ。江戸時代の京都でもおなじようにして、納豆汁用の叩き納豆を売っていた記録がある。

しかし、1830年代の天保年間になると、江戸では粒納豆だけを売りにくるようになった。醤油をかけた粒納豆を、熱い飯にかけて食べることが流行し、味噌汁、納豆、漬け物が江戸市民の定番の朝食となったのである。

江戸では朝に飯炊きをするのにたいして、上方では熱い飯を食べるのは昼食であった。冷や飯の茶漬けに納豆をかけてもおいしくない。ということで、しだいに関西人は納豆を食べなくなったようである。

幕末の京、大坂、江戸の3都の風俗を比較した『守貞漫稿』では、江戸の納豆売りについて述べたあと、「京阪は自製するのみ、店売りもこれなし」と記されている。

現在でも、納豆汁は東北地方での郷土料理として食べられおり、正月によくつくるそうだ。東北地方では、納豆汁専用の「ひきわり納豆」やインスタント食品の「納豆汁の素」が売られている。

わたしは、そんな食材を入手できない関西で江戸の納豆汁を再現してみた。普通の粒納豆を買ってきて、包丁で刻み、叩き納豆をつくったのである。

だし汁に豆腐と青菜をいれて加熱し、叩き納豆と赤味噌をいれたら完成。こんな簡単な味噌汁であるが、納豆の風味がするいっぽう、味噌が納豆の匂いをやわらげてくれる。納豆を加えることによって濃厚なとろみが生じ、のどごしが滑らかになる。納豆と豆腐の植物性蛋白質が豊富な健康料理である。

これに味をしめて、そのうち洋風や中華風の納豆汁を試作しようと思ったことである。