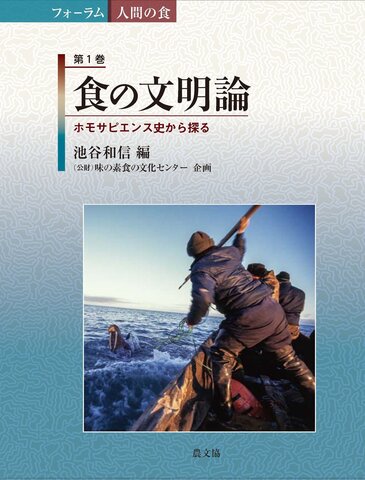

「フォーラム 人間の食」第1巻 食の文明論ーホモ・サピエンス史から探る

本書は、2019年度に3度開催された「食の文化フォーラム」での発表をもとにした12編の論考と8編のコラムからなる論集であり、食の文化フォーラムの40周年を記念する「フォーラム 人間の食」全3巻の第1巻として刊行されたものである。

動物は個体の生存と種の存続のために食べることを宿命としているが、料理と共食を特徴とする人類の食は特異な営みであり、自然・社会環境との相互作用を通して多様で複雑な発展を遂げてきた。まさに食の文明がそこにはある。編者の池谷氏は、食の文明を総合的に理解するために、「食資源の開発史」、「食の技術と食事空間」、「食と現代社会」という枠組みを用意し、本書は、それに従って3部から構成されている。

700万年にわたる人類史のほとんどは狩猟採集生活であった。しかし、30万年前に誕生したホモ・サピエンスは、約1万年前に農耕・牧畜という生産経済を興し、やがて都市文明が誕生し、大航海時代を経て形成された世界システムの中で、近代工業社会が、さらには情報化社会が出現するという、変革の波を経験してきた。その過程で食資源や調理法が変化してきただけでなく、食の階層化、外食化からインスタント食品利用にいたる調理の外在化、キッチン空間での火の役割の減衰、さらには孤食化へと至る変化が起こってきたことが、第�泄煤A第�部で、余すところなく論じられている。

本書で特に問題とされているのは、現代及び今後の食と文明である。食料生産自体、地球環境改変の端緒であったが、その後の変革の累積は、地球温暖化を招き、人新世という新しい地質時代を作り出した。これに伴って生物多様性は大きく減少し、COVID-19などの人獣共通感染症を蔓延させた。その結果、食資源の危機を招き(5章、9章など)、生きものの「食べまわし」という視野のもとで(5章)、また、ヒトの腸内細菌叢をも含めて(10章)、生態系全般の保全が必要となってきている。さらに、孤食化の進行は人類社会の基礎をなしてきた共食の存続を危うくしている(8 章、11章、12章など)。私たちは、まさに「リスクの時代」(1章)を生きているのである。

個々の論考に十分言及する紙幅がなく残念だが、すべての論考とコラムに、現代の食と文明に関わる危機の指摘と、それを乗り越えるヒントを見出すことができる。本書は、食という人類の基本的かつ普遍的な行為を視座として、文明の今後を考えるにあたって、この上なく貴重な論集であると言わなければならない。