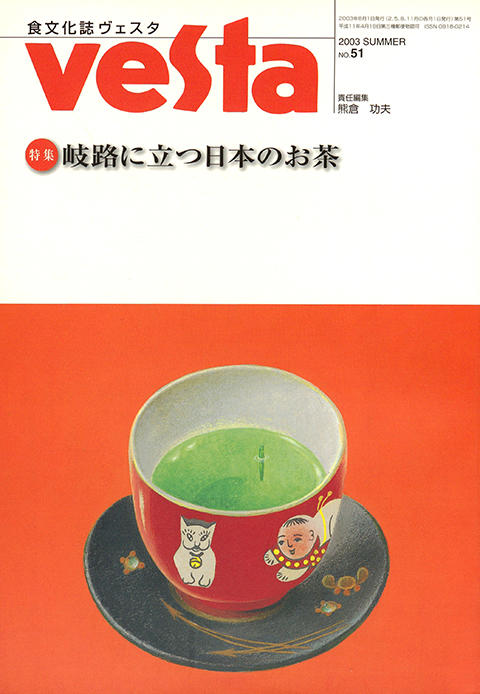

『vesta』51号

「岐路に立つ日本のお茶」

2003.07.10

責任編集 熊倉 功夫(国立民族学博物館教授)

表紙画:奥山民枝

お茶は、今流行傾向にある。新幹線の通路を歩いてみると、座席前のポケットには、緑茶から混合茶まで、お茶と名のつくペットボトルで座席は花盛りである。長い間、低落傾向にあった日本人のお茶の消費量は、1992年に、17年ぶりに上昇へ転じた。そこへペットボトルブームであるから、日本人のお茶離れは止まったかのように見える。

しかし私はそう思わない。今、日本のお茶は岐路に立っている。抱えている問題は、日本の食文化全体の抱える問題の縮小版ともいえる。ファーストとスローの二極分化が進行して、家庭料理にあたる家庭のお茶が空洞化している。安全で健康によくて、適正な価格でおいしいお茶を、われわれが日常に楽しめてこそ、お茶離れを本当にとめることができるだろう。

(「特集によせて」より)

カラー企画 世界の食の情景7・オーストラリア 「あたらしい食への冒険」 解説:小山修三/写真:廣津秋義

日本のお茶・茶業の現状―今、なぜ岐路に立っているのか― 小泊重洋

日本茶・生産地マップ 森 泰男

茶の香りとアロマテラピー 小林彰夫

お茶の種類 ヴェスタ編集部

伝統と格式ある日本茶への警鐘―現代若者茶観― 谷本陽蔵

茶を飲む、食べる、料理する―その効能をさぐる― 大森正司

茶の料理とお菓子 南 廣子

緑茶・日本茶カフェめぐり ヴェスタ編集部

総括 岐路に立つ日本のお茶 熊倉功夫

〔レギュラー〕

食卓の調味料(1) マヨネーズ 伊賀維津雄

食からみた日本史 近代の食7 ストレスをゆるめる嗜好品のたのしみ 高田公理

エッセイ 「酒前茶後」 黛まどか

野生食をたずねて・8 女たちの浜辺 小山修三・岡野洋子・小川廣男

遊牧ネネツの食文化(下)~移動生活者の食の空間と調理法~ 吉田 睦

食と倫理3 感情と説得 山口裕之

文献紹介 ヨーロッパ食文化研究のために⑯

『フード・アンド・フードウェイズ』 カタジーナ・チフィエルトカ

取材 食の学習現場から 自校の茶畑で総合学習―滋賀県・朝宮小学校の取り組み― 草野美保

文献紹介 宮下章著『海苔』 松下幸子