Published Books 第3集「風土の味と技を探る」シリーズ

第1巻 木曽の「すんき漬」

塩を使わない漬物

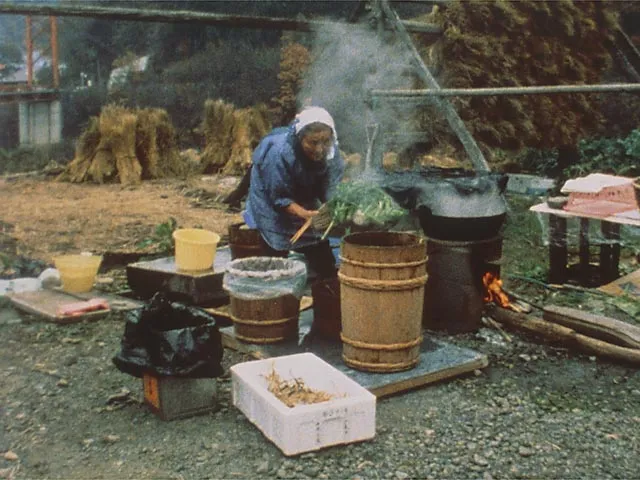

"木曽路はすべて山の中"..."木曽路はすべて山の中"...その木曽街道の要路木曽福島から西へ10キロ、御嶽山麓の村々には、塩を使わない珍しい漬物<すんき漬>が、"女たちの漬物"として伝承されています。原料は特産の王滝蕪。葉を湯掻いて<タネ>と共に漬け込み、乳酸発酵による独特の香りが立ち始めるのをメドに、おかずやお茶受けに使います。香り・酸味・歯ごたえが特徴で、ノウハウは姑から嫁へと受け継がれています。

収録時間:15分/制作時期:1988年5月

-

おかずやお茶受けに・・・<すんき漬け>は作るのも食べるのも"女たち"。 -

"女の漬物"として「男たちには一切手出しさせない」

第2巻 南蛮渡来のたくあん「山川漬」

無酸性発酵の「壷漬け」

薩摩半島先端にある山川港は、江戸時代の始まる前から唐・琉球との貿易で栄えました。その交易品と共に"壷に漬け込んだたくあんの製法"が伝えられたといわれます。寒風で乾燥された大根を海水で洗い、杵で搗きます。塩をまぶして唐壷にしっかり漬け込んで密封し、9ヶ月余り寝かせます。無酸性発酵の独特な強い匂いと、パリッとした歯ざわりが特徴で、別名「壷漬け」として知られています。昔ながらの漬け込みの様子を、内村さん夫妻(山川町)に再現していただきました。

収録時間:15分/制作時期:1991年8月

-

唐壷にしっかり漬け込んで密封し、9ヶ月ほど寝かせる -

開聞岳をのぞんでひろがる大根畑。干し大根は山川の冬の風物だ。

第3巻 佐久の「凍豆腐」

天然の「凍み」がつくる保存食品

新巻は食べなくても、凍豆腐のない正月はないー佐久に伝わる凍豆腐は、天然の"凍味(寒気)"を加工技術に、風土に根ざした知恵が育てた蛋白供給源。冬場をのりきる活力のみなもとです。軒端のつららが30センチを越えようという寒さの中、風のそよぎ、雲の動きにも心を配って、夜の目も寝ずに作り上げる"一夜凍み"。今もその伝統を守る荻原嘉六さん夫妻には、どうやら水ぬるむ春が"お正月"といえそうです。

収録時間23分/制作時期:1982年7月

-

キメこまやかに、腰のある豆腐にするために、途中でおぼろといちどかきまぜる。まぜ加減がこつのコツ -

早暁に仕上がる一夜凍み。一晩室(むろ)で寝かせて出荷する。"こうやどうふ"は、これを天日乾燥する。

第4巻 野州の「干瓢」

風味と使い勝手抜群の保存食品

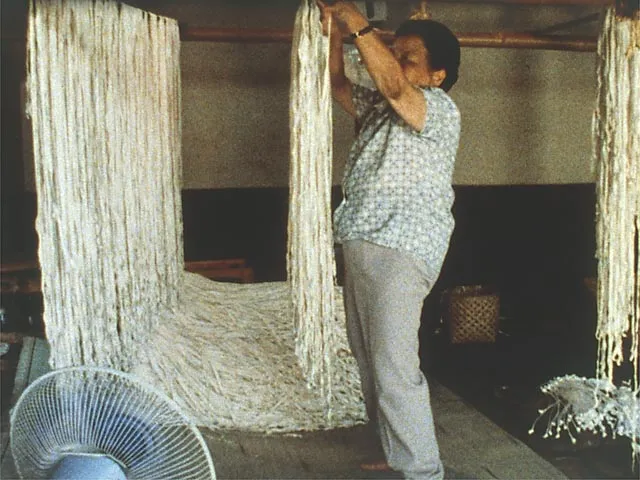

「かんぴょう」は、独特の風味・テクスチャーと使い勝手を持つ保存食品で、「ゆうがお」の実を細くかつらむきにして乾燥させたもの。野州(栃木県)の干瓢づくりは、江戸時代中ごろの正得2年からはじまったといわれ、いまでは全国生産量の90%を賄っています。壬生伝統の干瓢づくりを受け継ぐ篠原さん一家の一日は、午前3時の「向き作業」に始まり、終えるのは午後8時。良質の干瓢づくりには、手間と心遣いとが欠かせません。

収録時間:19分/制作時期:1990年12月

-

穫り入れを待つ"ふくべ"。干瓢はこれをむいてつくる。 -

手取り:一本づつ、幅・長さ・乾燥度をそろえてまとめる。

第5巻 和州「吉野葛」

身近な植物の葛が食品になるまで

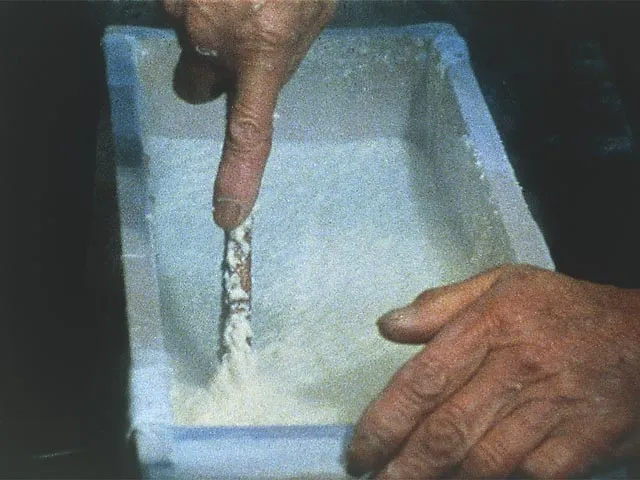

秋の七草のひとつで、身近な植物として葛根湯や葛湯など、古くから利用されている葛。とりわけ「葛粉吉野ノ瀑シ葛ヲ最上ト為ス」(和漢三才図絵)といわれ、「吉野仕立て」の名称を日本料理にのこしているのが「吉野葛」。大寒をはさんで前後60余日間、井戸水と寒気とで白くさらし上げます。奈良県大宇陀町、葛づくりひとすじに半世紀という山下さんの仕事ぶりを通じて、黒川家本家伝統の「吉野葛」ができるまでを紹介します。

収録時間:15分/制作時期:1985年5月

-

うわ水をあけると、半切桶の底に葛でんぷんが・・・。豊富な良質の井戸水がさらしのカナメ -

寒のさなか「井戸水は手にぬくい」