Published Books 第1集「日本の味のルーツを探る」シリーズ

第1巻 トチの実を食べる

縄文人の常食をさぐって

古代縄文期食生活研究の過程で、意外にも木の実が常食の中心的素材であることがわかりました。考古学の調査研究に民俗学的アプローチを試みた名古屋大学渡辺誠教授によると、岐阜県山間部に伝承されてきた<トチのコザワシ>が、当時の食べ方を偲ばせるといわれます。ダムの底に沈む揖斐郡徳山村櫨原の羽根田きくよさんによる、30年ぶりの実演を収録したものです。

収録時間:21分/制作時期:1983年3月

-

水に晒してアクを抜き丸めて食べる。「昔は味噌か刻んだ塩漬大根を入れた」 -

アズキドチ(甘く煮た小豆入)ワサビドチ(おろしわさび入)。「ぜいたくになって砂糖も入っとる」し「ぐーんと小ぶり」だ。

第2巻 遙かなるコンブロード

北海道から沖縄へ コンブの辿った道

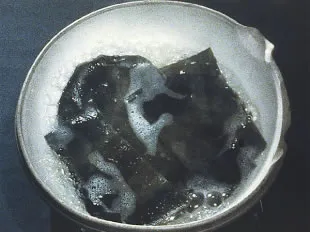

北海道産の昆布が、遠く離れた那覇市の家庭で良く買われている。なぜだろう。北海道大学の大石圭一教授は、昆布研究中の調査データに意外な事実を発見して、その歴史的・民俗学的裏付けを試みました。7月中旬の昆布漁解禁の北海道から日本海沿岸、京・大阪を経て那覇市の昆布座跡まで。コンブロード探査の過程では、日本人との長くて深いかかわりから、うま味解明の背景もクローズアップされました。昆布はなにを求めて南へ行ったのでしょうか・・・。

収録時間:29分/制作時期:1985年9月

-

「うま味」の存在が昆布だしから明らかにされた。 -

7月中旬「ショリミ」の合図で一斉に昆布漁がはじまる。

第3巻 うま味のふるさと「魚醤」

アジアが共有する食文化

「魚醤のうま味に対する嗜好は、東アジア・東南アジアの食文化に共通する特徴です。そのうま味の正体はグルタミン酸。日本でも塩辛や魚醤油として、各地に多様の魚醤があり、伝統的な食文化体系の中で重要な位置を占めてきた。」と魚醤文化圏の存在を立証した石毛直道教授の研究をベースにした作品。カメラは、函館の「イカの塩辛」秋田の「しょっつる」等の、いまでは残り少なくなった日本の魚醤を訪ねます。さらに韓国、タイをはじめ、うま味のふるさと<魚醤>のある風景を紹介します。

収録時間:38分/制作時期:1989年9月

-

イカの塩辛(熟成工程:函館) -

スクガラスの塩辛づくり(沖縄)

第4巻 京湯葉をつくる

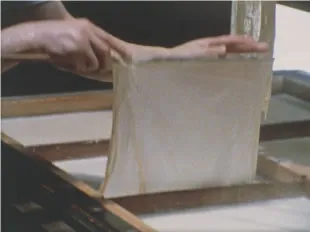

日本的乳(豆乳)文化の生成

生の湯葉には、モンゴルのガターソンウルムと通じるところがあり、乳文化の日本的生成過程を示すのではないか、と中尾佐助先生は指摘します。温めた豆乳から15分おきに一枚一枚・・・<わが子の成長を見守る親のこころ>で張り具合をみつめながら、年季が生み出すリズムと呼吸で長串を捌くのは、「湯波半」当主浅野富三さん。享保年間開業ののれんを守る京の職商人の一日を追ってみました。

収録時間:31分/制作時期:1981年10月

-

-

ほれぼれするような"いいゆば"がひけるのは、心身ともにイキがピタッと合った時・・・

第5巻 江戸の味「佃煮」

江戸から広がった保存食

江戸開府当時、摂津佃村(現・大阪市西淀川区佃町)の漁師たちが、隅田川の中洲に招請されたのが、佃島の始まりです。彼らのお菜だった「うしお煮(大量にとれた小魚などを塩で煮たもの)」が大店の奉公人のお菜に重宝され、勤番侍の江戸土産にもなって、「佃煮」は名実ともに各地に広がっていきました。また、この漁師たちが、余った魚を日本橋の袂で売ったのが、「築地魚市場」の端緒でもあったのです。カメラは、魚市場とのかかわりをからませながら、再開発の波が洗う佃島に、伝統の「江戸の味」を探ります。

収録時間:15分/制作時期:1990年2月

-

余った魚を日本橋の袂で売ったのが「築地魚市場」の発端 -

原料の小魚類も「江戸前」ならぬ「近隣・各地産」。昔のような仕上がりにできないものもあるという。