『4市町交流会・山田チカラ調理講習会』報告 その2

2014年02月10日(月)

REPORT

会場は岩沼市中央公民館調理実習室。4市町から集まった食改さんと市の担当栄養士さんたちは5つの調理台に分かれ、山田シェフによる調理講習会が始まった。最初にシェフがデモンストレーションし、それを見て各グループが調理を進める。山田シェフはそれぞれの調理台も回り、質問に答えたり見本を見せるなどして一緒に作っていく、という段取りである。

◆洋に和の粋が生きる「イワシのつみれ入りカブのシチュウ」を作る

講習メニューに選ばれたのはカブのシチュウ。まずカブのポタージュを作り、豆乳でのばしたベシャメルと合わせてシチュウに変身させる。ここで加わる和のエッセンスは「昆布とイワシのだし」。具となるイワシのつみれを昆布を入れた湯でゆがいた汁である。つみれに昆布のうま味と風味をまとわせ、イワシのうま味が出た昆布だしはポタージュのベースになる。洋と和の融合は無駄なしの相乗効果抜群(昆布のグルタミン酸にイワシのイノシン酸。そこにバターの風味も生きる)。味の決め手には和の白みそを使う。

まず材料を紹介する。1テーブル(6名)当たり。

【カブのポタージュからのカブのシチュウ】

カブ 4個

ジャガイモ 1個

薄力粉 35g

バター 35g

昆布とイワシのだし 300g

豆乳 250g

白みそ 適量

【イワシのつみれ】

イワシ 4尾

卵白 1個分

おろしショウガ 少々

白みそ 適量

塩 少々

昆布 適量

準備ができたところで、山田シェフのデモンストレーション開始。

(以下、段取りを追って作業が進むので、それぞれの作り方=ポタージュは●印、ベシャメルは◎印、つみれは★印をつけます)

★●昆布を鍋に入れ、水から弱火にかける(つみれを茹で、ポタージュのだし用)。

●カブは茎がバラバラにならないよう付け根の下で切り離し、ぶつ切りにする(葉は後で青みに用いる)。

●ジャガイモは皮をピューラーでむき、ぶつ切りにして水にさらす。

ここで、食改さんから質問「ふだん庖丁で皮をむくがそれではダメか」

山田シェフ「ピューラーの方が薄くむけるので、そちらを使って」

次にイワシの下ごしらえに移る。

★イワシは頭と内臓を取り、きれいに洗い水気をふき取る。

★尾から庖丁を入れ、腹のところに来たら中骨を刃で押さえ、身を手でつまみ上げるようにして骨から離し3枚におろす(こうすると、イワシが身が柔らかいので腹骨もうまく抜ける)。

★腹の汚れを庖丁ですき取り、頭の側から端をつまむようにして皮をむく。

山田シェフから「1尾ずつおろして皮をむくのではなく、4尾なら全部を一工程ずつ終えるほうが効率よく、味もいい」とアドバイス。

続いて、つみれ作りに。

★イワシの身を庖丁で細かく叩く(またはすり鉢でする)。

★おろしショウガ、白みそ、塩で味をつけ、卵白を加えてよく混ぜる。

★スプーンで適当な大きさに丸め、昆布入りの湯で下茹でしバットにあげる。

今度はカブのポタージュへ作業は移る。

●鍋に油(分量外、今回はバターを用いた)を敷き、カブと水を切ったジャガイモを入れ、色がつかないようにヘラで混ぜながらゆっくり炒める。

●表面に透明感が出てきたら、つみれを下茹でした昆布だしを加えて炊く。

ベシャメルの準備。

◎鍋に分量のバターを溶かし、薄力粉を弱火で炒める。

◎プツプツと泡が立つようになってきたら、豆乳を少しずつ加えて混ぜのばし、なめらかなベシャメルにする。

いよいよ、ポタージュからシチュウへ。

●カブとジャガイモに火が通ったら、ハンドミキサーで攪拌し、ポタージュ状にする。

ここでは、ハンドミキサーを持ってシェフが各テーブルを回り、質問を受けながら進める(もちろん、フードカッターやミキサーを用いてもいい)。

◎●ベシャメルに白みそを加えて練り、ポタージュ、残りの豆乳を加えて混ぜ合わせ、味をみて塩、白みそで味を調える(濃度が濃い場合は、昆布とイワシのだしを加えて調整する)。

仕上げに。

★つみれは、フライパンに少量の油(分量外)を敷いて表面に焼き色をつけておく(今回はバター)。

★●◎つみれをカブのシチュウに入れて温め、器に盛りつける(器につみれを入れ、上からシチュウをかけてもよい)。青みに、茹でて細かく刻んだカブの葉をあしらう。

余談ながら、カブの葉の下茹でについて。調理プロセスをデモンストレーションし、さらに他のテーブルよりたくさんのイワシをさばいた山田シェフは大忙し。そこで、見かねた亘理町の清野会長から声がかかり、そちらにお願いすることになった。

講習の受講生は食改さんたち。日頃は、地域の方たち対象に手ほどきをする先生役の面々とあって、とにかく手際がいい。しかもグループでスムーズに流れ作業をこなす。レシピのプリント見ながら、どんどん先に進み、次はどうするかと質問が飛び、山田シェフもちょっと押され気味。途中からは人手の多いグループから、2人の方が助っ人に加わってくださった。

それぞれのテーブルで盛りつけも終わり、いよいよ試食タイムへ。

◆わきあいあいと試食、新調理法エスプーマも体感

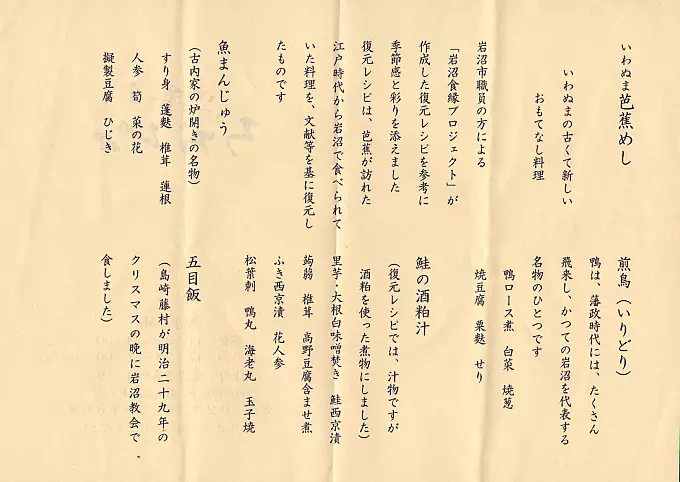

使った道具を片付け、きれいになった調理台に「いわぬま芭蕉めし」と名づけられたお弁当が並ぶ。

岩沼市職員による「岩沼食縁プロジェクト」が、芭蕉の訪れた江戸時代から当地で食べられていた料理のレシピを文献から復元、それを参考に作られたものという。彩りよく、おもてなしの心がこもる。

「ほんだしー」の掛け声で記念の写真を写し、洋と和の融合したカブのシチュウと、芭蕉めしを堪能した。

山田シェフ、CSR部や食の文化センターのスタッフも各テーブルで皆さんとご一緒し、地元の話題などうかがいながら、楽しいひとときを過ごした。

食事が一段落したところで、山田シェフが新調理法、エスプーマの実演を行った。専用の器具に材料を入れて密閉、亜酸化窒素ガスを封入し器具を振ると、ムースのような細かい泡状になる。

これこそ、山田シェフがいたスペインのエルブリで、伝説の料理長フェラン・アドリア氏が開発した技法という。大変注目され、今では世界中で取り入れられている。身近なところでは、スターバックスのクリームが有名だ。

山田シェフは、カブのポタージュを器具に準備して持ち込み、調理法を解説しながらガスを封入、テーブルを回って皆さんにアワアワを体感させてくれた。同じカブを用いて、また違った何ともいえない味わいに、誰もが幸せな気分になったのはいうまでもない。〈その3へ続く〉