第29回 「時代小説『みをつくし料理帖』で味わう江戸の食

2012年01月28日(土) 14:00 ~ 16:00

講師:作家 髙田 郁 氏

| 募集人数 | 150人 |

|---|---|

| 締め切り | 締め切りました |

| 参加費用 | 無料 |

| 会 場 | 食の文化ライブラリー講義室 港区高輪3-13-65 味の素グループ高輪研修センター1F |

江戸を舞台に、主人公“澪”が料理屋「つる家」で奮闘する―ご存知「みをつくし料理帖」シリーズ(角川春樹事務所発行)の作者、髙田 郁 氏による講演。これまで刊行された6冊に描かれた“食”を中心に、上方と江戸の食文化の違いなどを食材や料理とともにご紹介します。食の史料をどのように調べているのか、またリアルな調理シーンや料理のおいしそうな描写の陰にはどんな工夫があるのかなど、髙田流執筆の裏話も大公開。今回、前半は講義、後半は皆様からあらかじめ頂戴した質問をもとに質疑応答を展開します。作品をお読みになったことがある方も、まだの方も、魅惑の江戸の料理の世界へ誘います。

REPORT

第29回 食の文化ライブラリー公開講座

「時代小説『みをつくし料理帖』で味わう江戸の食」開催レポート

財団法人 味の素食の文化センターは、1月28日(土)、東京都港区高輪の、味の素グループ高輪研修センターにおいて、『みをつくし料理帖』*1の作家、高田郁(たかだかおる)氏をお招きして公開講座を開催しました。

今回の講座は、高田氏が、財団の運営する食の専門図書館「食の文化ライブラリー」の熱心なご利用者であることが縁で実現したものです。

すでに6巻を重ねる人気シリーズ『みをつくし料理帖』に因んだ講座への関心は高く、170名の方が参加されました。

プログラムは第一部が高田氏の講演、第二部は参加募集の際にいただいた質問をもとに高田氏との会話方式で進行しました。

第一部では小説の舞台である江戸時代後期の江戸の地図を見ながら、町の様子やそこで営まれた人々の暮らしが語られました。続いて、江戸と、主人公、澪が生まれ育った関西の水や風土の違い、それによるだしや食材、料理の嗜好の違いが小説の中でも重要な要素になっていること等が説明されました。また、人々の気質の特徴が取上げられ、それを端的に表す「いろはかるた」の例*2 が示されると会場は和やかな笑いに包まれました。

第一部では、小説の要所要所で大切な役割を果たす澪のつくる料理もスライドで紹介され、登場する食材が当時どのように扱われていたか、意味があったかが話されました。また、料理のアイディアづくりからレシピにおとすまでのエピソードも語られ、生麩づくりの際に生地のこね過ぎで右腕が腱鞘炎になってしまったくだりなど、来場者には、物語りの完成度を追及する高田氏の真摯な姿勢と共にチャーミングな一面が感じられたことと思います。

第二部では、当時の食事パターンや子どものおやつ、関東と関西の食文化の違い、小説の料理で印象深いもの、料理好きは誰の影響?など9つの質問に対し、聞き手との楽しいやりとりを交えて丁寧にお答えいただきました。小説の書き方についての質問に対しては、家を建てるように精巧な設計図をつくってから書くので、『みをつくし料理帖』についてもすでに最後までストーリーができていること、次の弟7巻では読者の怒りを買いそうな出来事が織り込まれていることなども話されました。ちなみに3月には第7巻「夏天の虹」が、また5月にはシリーズで登場する料理を収載した文庫サイズの料理本が発売されるそうです。

第二部終了後はサイン会が開かれ、多くの来場者が本を片手に高田氏と会話を交わされました。

味の素食の文化センターは、これからも世の中の関心の高い食の話題を取上げ、楽しくかつ生活に役立つ公開講座を計画していきます。

*1 江戸・文化期に、料理の道で人生の花をさかせる娘料理人「澪」が主人公のシリーズ本(角川春樹事務所 発行)

*2 「いろはかるた」

イ:<江戸> 犬も歩けば棒に当たる

<大阪> 一を聞いて十を知る

<京都> 一寸先は闇

ホ:<江戸> 骨折り損のくたびれ儲け

<大阪> 惚れたが因果

<京都> 仏の顔も三度

公開講座会場風景

『みをつくし料理帖』シリーズ第一巻『八朔の雪』

小説の中の料理「忍び瓜」

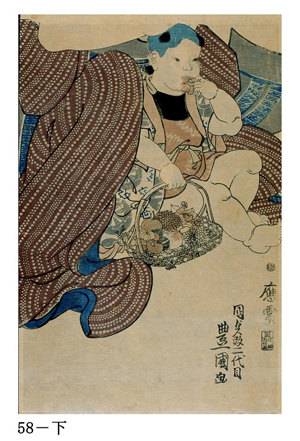

錦絵「誂織時夜好」(あつらへおりいまようこう)部分、3代 歌川豊国、1844年、(財)味の素食の文化センター所蔵

江戸時代の菓子に関する説明の際、引用された。