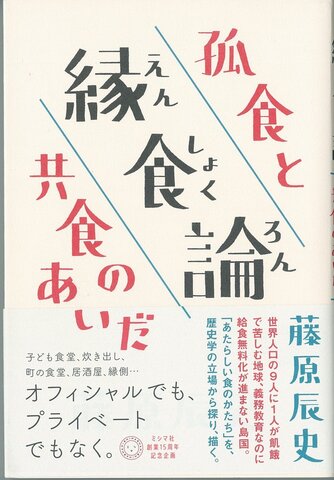

縁食論―孤食と共食のあいだ

お金持ちも貧しい人も、白人も黒人も、老人も子どもも、みんな食べなければ腹が減る。ならば「食べる」という一点でこの分断に引き裂かれた世界をつなぎなおせるのではないか。食や農にこだわり数々の話題の書を出してきた藤原辰史さんの『縁食論』は、そんな希望を抱かせてくれる。

食はつねに人と人とを結びつける重要な仲介役を担ってきた。冠婚葬祭ではかならず食事をともにする。誕生日もクリスマスも、デートのときも、一緒に食事をすることが、今も昔も世界中どこでもみられる光景だ。だが、この「ともに食事をとる」ことが、現在、危機に瀕している。

筆者はその背景のひとつとして、社会のひずみの責任が家族に、とりわけ母親に押しつけられている現状を指摘する。食卓を囲む一家団らんが消え、子どもが一人で孤食を強いられるのは、非正規労働や低賃金など社会の側の問題が放置されてきたためだ。そこで「縁食」が提案される。

「縁食」は筆者の造語である。幼いころから島根の農村で目にしてきた縁側での茶飲み話の情景から思いついたという。縁側は家の内と外のあわいにあって、相手の領分に踏み込みすぎず、絶妙な距離感で対話が交されるコミュニケーションの場である。

村の共同体での「共食」でも、都会の孤独な「孤食」でもなく、縁食は食を通してゆるやかにつながるささやかな連帯の可能性に光をあてる。

二〇世紀初頭にヨーロッパや日本でみられた公衆食堂、そして近年、日本で急速に増える子ども食堂が縁食の例としてあげられる。「ただご飯をおいしく、しゃべりながら食べる、食べさせるという目的だけのために集まる」。そんな弱目的性の場こそが、国家が家族に理想像を押しつけ、市場経済の補完役になりさがった時代に人と人とが交わる公共空間を活発化させる。

そもそもなぜ食べものに値段がつけられているのか?筆者はそんな疑問を投げかける。誰もがタダで食べられる無料食堂を実現するにはどういう課題があるのか。その思考実験はかなり具体的だ。食や農の歴史研究の知見をふまえながら、踏み込んだ実践的な提案がなされる。

日本や世界のいろんな食の風景が描かれているのも本書の魅力の一つだ。ドイツや日本の大学の学食、学校の給食や弁当、地方の大衆食堂や居酒屋、インドのシク教徒の総本山にある共同食堂など。

毎日なにかを誰かと食べる。そのくりかえされる日常的な営みの重さをあらためて考えさせられる一冊だ。