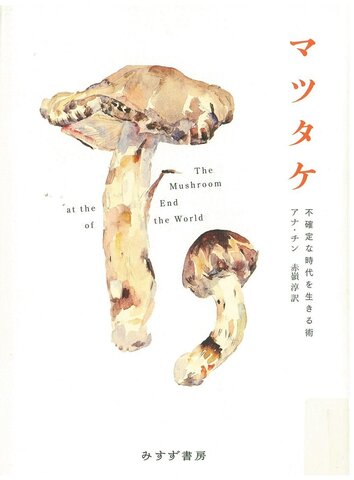

マツタケ ー不確定な時代を生きる術

森を歩く。雨の降りやんだ後、葉や草がまだぬれている中、木々の息吹を浴びながら進んでゆけば、そこかしこにキノコが顔を出している。形も色も、さまざまだ。本書をなすのは、あたかもこうしたキノコたちにも似て、ひそやかな生命を感じさせる短い章の集まりである。

著者アナ・チンは、中国系アメリカ人として育った。第二次大戦後、米国で学ぶために中国を後にした母のもと、1952年に生まれた彼女は、しかし中国語が少ししかできない。食べるものから身のこなしまで、徹底した同化策が布かれた家庭での自己形成----それは少女時代のアナに、するどい観察眼と批判精神をも植えつけたらしい。オレゴン州の森の中でマツタケを狩り、収入源とする東南アジア出身の移民らと出会った際、若干の嫉妬心をいだいた、という。同化の圧力に屈することなく、故郷の暮らしをキャンプで再現している彼らを見て、みずからの生い立ちと重ね合わせざるをえなかったのだろう。

(ミドル・ネームとして用いられているドイツ系の名、ローウェンハウプトつまり「獅子の頭部」の由縁も気にはなるが)ともあれ著者はこうして、マツタケにめぐり逢った。そして、異なる生物種どうしの関係性や、グローバル経済の動態をさぐる旅へと、身を投ずる。その過程で接した多くの人々との会話やかかわり合いが、生彩あることばで語られてゆく。

英語原題に『世界の果てのキノコ----資本主義の廃墟における生の可能性について』(The Mushroom at the End of the World: On the Possibility of Life in Capitalist Ruins)とあるごとく、チンがさぐるのは20世紀的な進歩とはちがう、不確定な時代の生きかたである。規格化できないような(スケーラブルではない)、偶然や変化こそを楽しめるような生のありかた、それは彼女の半生そのものとも思えるし、ある意味、仏教の「無常」にも通じている。

本書の叙述において、微妙な均衡をとりつつ踊られるダンスは、アーシュラ・K・ル=グウィン『世界の果てでダンス』(Dancing at the Edge of the World)からの引用で始まり、終わる(英語版カバーには、存命だったル=グウィンが推薦文も寄せている)。遊び心あふれる文明批評をくり広げたこの作家は、カリフォルニア大学の人類学初代教授の娘でもある。そうした「縁起」を、同大学に勤めるチンは意識しているはずだ。

秋の香ははかなく、食したものは形を消す。けれどそれらがつなぐ関係性こそが、人間を、世界を作り、変えつづけてゆく。マツタケから学ぶことは、少なくない。

著者アナ・チンは、中国系アメリカ人として育った。第二次大戦後、米国で学ぶために中国を後にした母のもと、1952年に生まれた彼女は、しかし中国語が少ししかできない。食べるものから身のこなしまで、徹底した同化策が布かれた家庭での自己形成----それは少女時代のアナに、するどい観察眼と批判精神をも植えつけたらしい。オレゴン州の森の中でマツタケを狩り、収入源とする東南アジア出身の移民らと出会った際、若干の嫉妬心をいだいた、という。同化の圧力に屈することなく、故郷の暮らしをキャンプで再現している彼らを見て、みずからの生い立ちと重ね合わせざるをえなかったのだろう。

(ミドル・ネームとして用いられているドイツ系の名、ローウェンハウプトつまり「獅子の頭部」の由縁も気にはなるが)ともあれ著者はこうして、マツタケにめぐり逢った。そして、異なる生物種どうしの関係性や、グローバル経済の動態をさぐる旅へと、身を投ずる。その過程で接した多くの人々との会話やかかわり合いが、生彩あることばで語られてゆく。

英語原題に『世界の果てのキノコ----資本主義の廃墟における生の可能性について』(The Mushroom at the End of the World: On the Possibility of Life in Capitalist Ruins)とあるごとく、チンがさぐるのは20世紀的な進歩とはちがう、不確定な時代の生きかたである。規格化できないような(スケーラブルではない)、偶然や変化こそを楽しめるような生のありかた、それは彼女の半生そのものとも思えるし、ある意味、仏教の「無常」にも通じている。

本書の叙述において、微妙な均衡をとりつつ踊られるダンスは、アーシュラ・K・ル=グウィン『世界の果てでダンス』(Dancing at the Edge of the World)からの引用で始まり、終わる(英語版カバーには、存命だったル=グウィンが推薦文も寄せている)。遊び心あふれる文明批評をくり広げたこの作家は、カリフォルニア大学の人類学初代教授の娘でもある。そうした「縁起」を、同大学に勤めるチンは意識しているはずだ。

秋の香ははかなく、食したものは形を消す。けれどそれらがつなぐ関係性こそが、人間を、世界を作り、変えつづけてゆく。マツタケから学ぶことは、少なくない。

東北大学准教授 山田 仁史