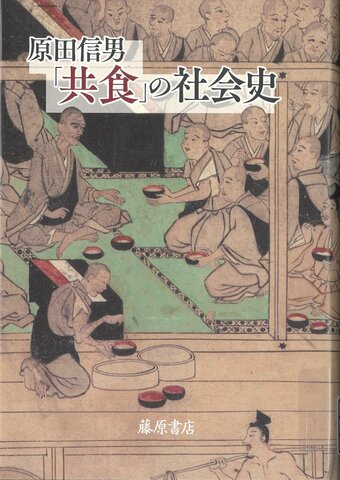

「共食」の社会史

新型コロナウイルスによる感染症防止のため、飲食による団欒の機会が制限されるようになって1年以上になる。改めて食事という行為が人と人とをつなぐ重要な役割を果たしていたことに、誰もが気がついたのではないだろうか。その根拠を本書は歴史をさかのぼって克明に描き出した。

共食の起源ははるか有史以前の時代にさかのぼるが、なかでも宗教とのつながりは強い。神人共食はどの宗教でも見られ、タブーや断食と言った「ともに食べない」ことも重要な共食の一部だという。日本でも「直会」という神に捧げた物をいただく儀礼が昔からあるが、正月の雑煮もそのひとつであるし、死者を祖霊として迎え共食する盆や祭りが至る所にある。

また、「同じ釜の飯を食う」ことによって心が通じ合うという意識はずいぶん昔から存在していたようだ。『延喜式』や『日本書紀』には、共食者を定めて外国からの使者とまず饗宴を共にしたことが記されている。現代でも、日本でも海外でも欠かせない儀礼である。私もアフリカの奥地で初めて訪れた村で飲食の接待を受けたが、深い理由があると聞いた。危険と思われる人物を排除するには毒殺が最も簡便な手法で、出される食物を食べるという行為は客人が主人を信頼しているという証拠だというのだ。共食は「友情を温め合う」という表の理由とともに、「殺せるけど殺さない」という許容の表現でもあるのかもしれない。

共食は争いごとの解決、法の制定や伝達の場としても機能してきた。権力者は年貢を取り立てたり、労役を課したりする際に共食を節目として取り入れてきた。大嘗祭をはじめとする天皇や貴族の儀式は共食を通じて身分秩序を確認するためでもあった。こういった大饗の際の料理の種類と並べ方が図示されているのも興味深い。さらに、日本では貴族による饗宴や庶民による遊宴が時代を超えて各地で行われてきた。花鳥風月に合わせ、季節の料理と遊芸は共食の不可欠の要素であり、花見や紅葉狩りなど現代にも広く伝えられている。

ただ、私たちはその意味をすでに忘れてしまっている。そこには神や死者との対話、争いごとの和解、異文化との折衝、権力者の支配、労働をめぐる人々の葛藤、知識や教養の披露、そして時には身分を乗り越えた無礼講という意味が込められていたことが、歴史を紐解いてみるとよくわかるのである。

最後に著者は、現代における共食の変化について重要な指摘をしている。近代の生産様式の変化に伴い、家族や共同体に絆が失われ、共食の単位が共同体から家族へ、そして個食・孤食へと変貌した。ハレの食事が一家団欒の食事に変わり、職場での宴会が流行り、外食産業が参入して食事が簡便なものになった。さて、コロナの1年を経て共食のあり方はどう変わっていくのだろうか。本書が示してくれた多様な共食の姿と意味に、私たちは未来の鍵を見つけられるだろうと思う。