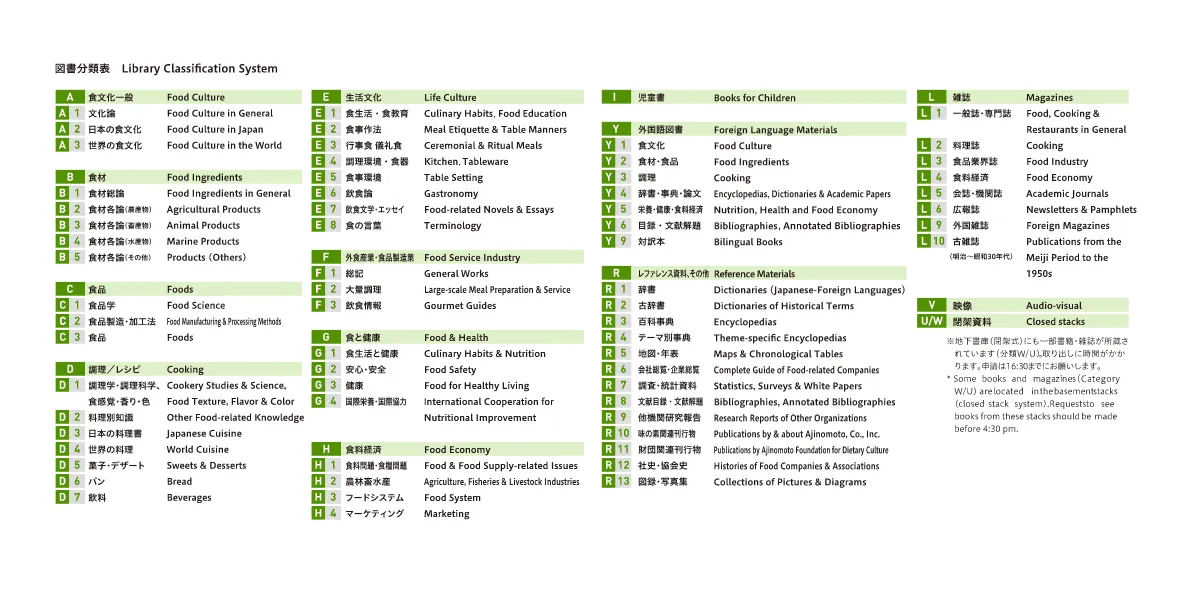

図書館に入館するには

味の素グループ高輪研修センターの総合受付で、氏名・連絡先などを記入し入館証を受け取ります。

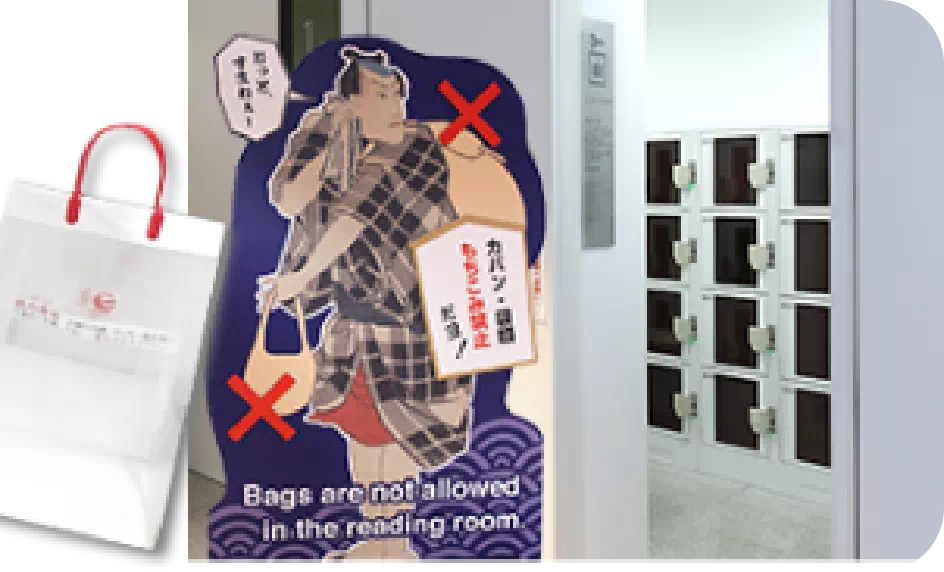

手荷物は無料のロッカーへ

ライブラリースペースへのカバン類の持ち込みは禁止されているため、無料のロッカーへ預けます。貴重品や小物などは専用の手提げがおかれていますので、そちらに入れて持ち込み可能です。

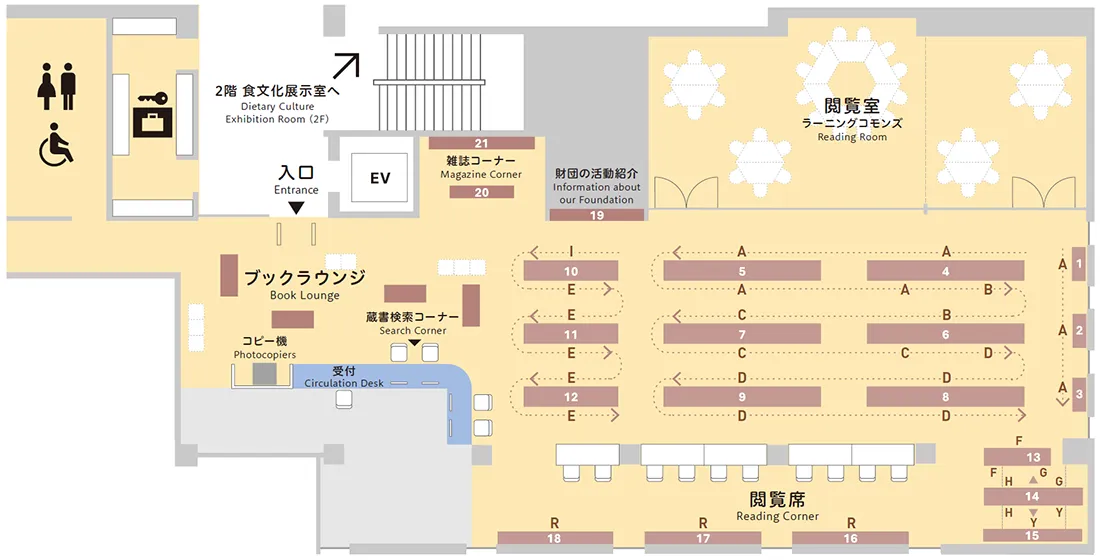

図書を閲覧するには

図書は開架式書架から自由にとってご覧ください。館内でコンピュータ端末による図書データの検索の他、ホームページでの検索も可能です。排架場所や貸出状況につきましては、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。

閉架資料(記号がU・W)の取出は16:30までに申請下さい。

図書館の資料を借りるには

図書の貸出には図書カード登録が必要です。受付にてお申込み下さい。

※現住所・氏名の確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証・学生証など)、カード代100円が必要です。

※1年ごとに(ご来館の際)、ご住所や電話等の変更がないか、確認させていただきます。

※小学生の方がカードを作成する時は、保護者同伴でご来館ください(未就学児は貸出対象外です)。

なお下記の日数、貸出が可能です。

- 貸出冊数

- 5冊

- 貸出期間

- 3週間(延長なし)

※貴重書・雑誌は館内閲覧のみ。

図書館の資料を返すには

返却ポストはありませんので、カウンターに直接ご返却下さい。宅急便・郵送でも返却を受け付けております。「食の文化ライブラリー宛て」にお送り下さい(送料はご負担下さい)。

資料のコピーについて

- コイン式複写

- 白黒20円/カラー100円

※複写は著作権法に定められた範囲内に限らせていただきます。

※複写郵送サービスは行っていません。

古典籍・貴重書を閲覧するには

明治から昭和30年代の閲覧には図書カード登録が必要です。受付にてお申込み下さい。

※現住所・氏名の確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証・学生証など)、カード代100円が必要です。

※1年ごとに(ご来館の際)、ご住所や電話等の変更がないか、確認させていただきます。

※小学生以下の方がカードを作成する時は、保護者同伴でご来館ください。

館内販売

カウンターにてポストカードやクリアファイルの販売を行っています。ポストカードは16種類の錦絵(日本語版・英語版)で、クリアファイルは寿司が描かれた人気の錦絵です。いずれも海外の方へのお土産としても喜ばれています。

注意事項

- バッグ・袋物・コート類は持ち込めません。無料ロッカー&指定バッグをご利用下さい。

- 図書館内では飲食・喫煙・大きな声・携帯電話の使用など、他の方の迷惑になる行為はご遠慮下さい。

- 当ライブラリー蔵書への書き込み・線引き・糊のついた付箋の使用はご遠慮下さい。 また、図書の汚損・毀損・紛失・未返却等は弁償対象になりますので、予めご了承下さい。

- 図書・図書カードの又貸しはしないで下さい。

- 閉館間際は込み合いますので、図書カードの登録は16:30までに申請下さい。

- せき、発熱等、風邪のような症状がある場合は、来館をお控えいただきますようお願いいたします。

- 建物入口にアルコール系消毒薬を設置しておりますので、ご利用ください。