- ARCHIVES

- 世界の麵の文化史

世界の麵の文化史

1987-1990.12

東南アジアの麵

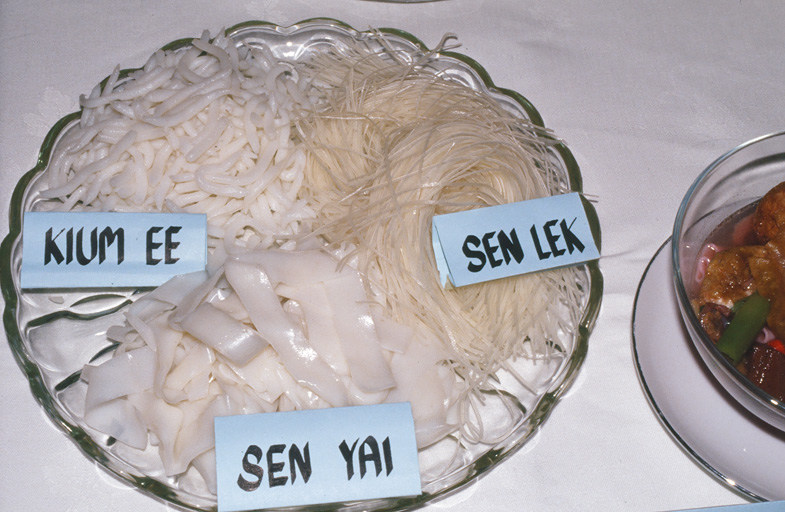

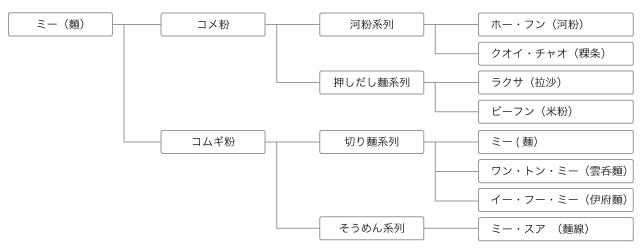

タイの主要な麵の種類

バンコクのさまざまな麵料理

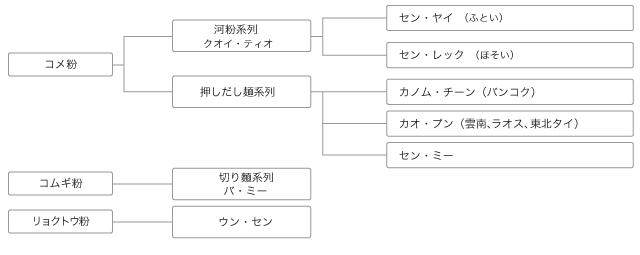

タイにおける麵の種類

①カノム・チーン khanom chin

コメ粉の押しだし麵。

うどんくらいの太さがある。

製粉するまえに、コメを水に漬けて、かるく発酵させる工程をふくむ製造法があることがタイでの特色である。

カイム・チーンという名称は、現代のタイ語では「中国の菓子」という意味であるが、ミャンマーに分布するモン族に由来するのではないかという説もある。

カノム・チーンはモン語で、「加熱したもの」という意味である。

しかし、同じようなコメの押しだし麵が、カンボジア、ラオス、そして雲南省にも存在することから、中国に起源するものとみることもできる。

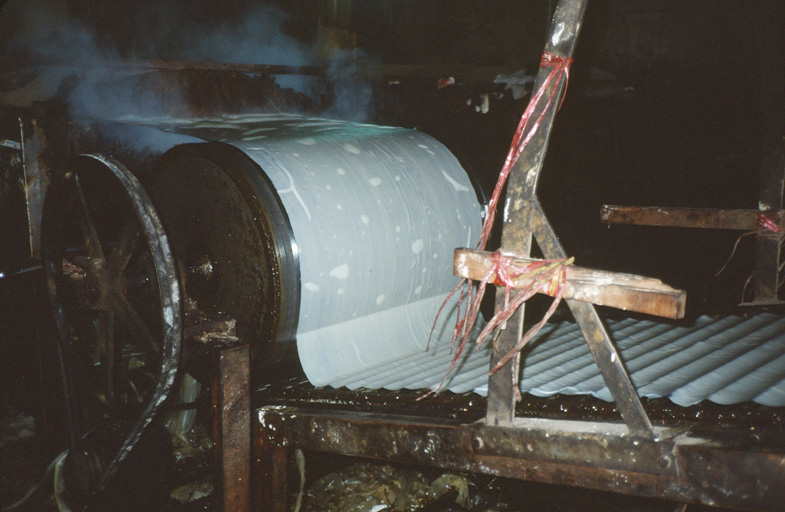

カノム・チーンの製麺風景

②セン・ミー sen mi

ビーフンと同様の乾麵。

全て工場で生産される。

ウルチ米を原料とする押しだし麵であることにおいては、カノム・チーンと共通するが、うどんと同じくらいの太さのカノム・チーンに比べてかなり細い麵である。

③クオイ・ティオ kuoi tiao

河粉(ホーフエン)系列の麵。

クオイ・ティオという名称は、福建語、あるいは潮州語の粿条(グユアチアオ)に起源をもつ。

セン・ミーと同様に、湿式製粉して得られたシトギ状(ペースト状にしたウルチ米)のコメ粉を用いる。

機械化されたクオイ・ティオつくり

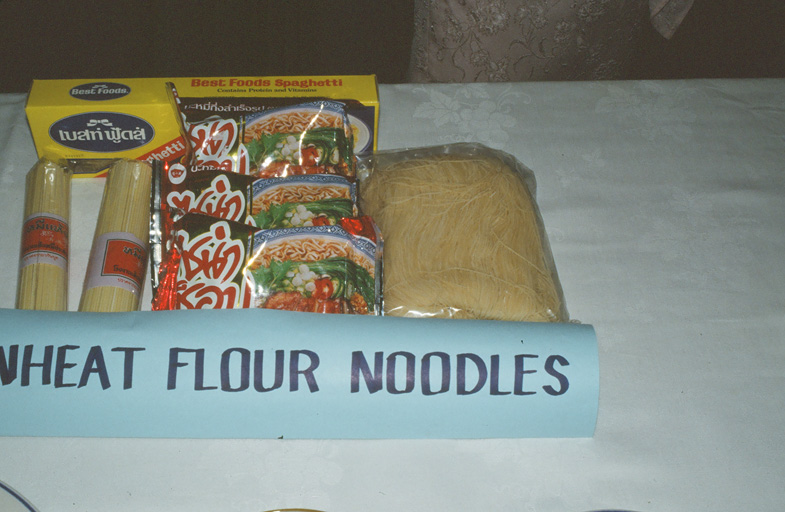

④バー・ミー ba mi

コムギ粉の切り麵。

塩、梘水(かんすい)のほかに、タマゴをいれて麵生地をこねる場合もある。

⑤ウン・セン un sen

ハルサメのこと。

吸水させたリョクトウを湿式製粉したものを用いる。

タイにおける麵の歴史

タイの一般の人々がコムギの麵をたべるようになったのは、この国に移住した中国系の人々がひらいた食堂や、飲食店を通じてのことであり、19世紀以後のことだと考えられる。

切り麵以外のコムギ粉の麵が発達しなかったことからも、タイにはコムギ粉の麵つくりの伝統がなかったことがうかがえる。

では、コメの麵はどのような歴史があるのだろうか。

コメの麵つくりが伝えられたと考えられる経路は、大別すると2つある。

ひとつめは、雲南の山地から北タイにつながるルートで、現在でも雲南にはタイ系の民族が移住している。

カノム・チーンは、この雲南=北タイルートや雲南=ラオス=東北タイルートをとおって、タイに伝わった麵だと推測できる。

ふたつめは、広東省、福建省方面の海岸部から、海路でシャム湾にいたるルートである。

タイには300万人以上の中国系の住民がいるが、その多くは18世紀から19世紀にかけて華僑としてやってきた人々の子孫である。

広東語の河粉(ホーフエン)ではなく、福建語、潮州語の名称である粿条(グユアチアオ)に起源をもつクオイ・ティオという言葉が使われていることは、この食品が福建省出身や潮州出身の華僑によって近代にもたらされたものであることを物語っている。

ニャニャ料理・マレーシア ペナン島

ニャニャ料理とは、ペナン、マラッカ、シンガポールのストリート・ボーン・チャイニーズ(海峡植民地生まれの中国人)の家庭料理に起源をもつ、マレー料理と中国料理が混合・一体化した料理のことである。

ニャニャはマレー語で「奥様」を意味する。

ニャニャ料理に起源をもち、マレーシアの民衆の一般的な食べ物として普及したものも多くあり、ラクサlaksaといわれる麵料理もその代表的なものである。

ペナン・ラクサ

ペナン・ラクサはマレーシア全土で有名な麵料理である。

麵はタイのカノム・チーンとおなじような、コメ粉でつくった押しだし麵で、料理名と同様にラクサとよばれる。

スープのだしは生のアジからとる。

アジをまるごと煮ている鍋のなかに、タマネギ、赤トウガラシ、ニンニク、レモングラス、ブラチャン(ペースト状に加工した小エビの塩辛)を石製の乳鉢でつぶして、ペースト状にしたものをいれる。

酸っぱいタマリンド・ジュースと塩を加えて、味つけをする。

だしをとったあとのアジを取りだして、身をむしって具材にする。

ペナン・ラクサの作り方は、店によって少しずつことなり、ハッカの葉などを薬味にすることもある。

ペナンにおける麵の種類

ペナンでは麵類をミーmeeという総称でよぶ。ミーは中国語の麵に由来する。

ワン・トン・ミーの製麺風景

マレーシアにおける麵の受容と歴史

マレーシアは、マレー系、中国系、インド系の民族が混在する多民族国家である。

中国系の人口のおおいペナンでは、本場にくらべると多少の変形はあるものの、福建風、広東風、潮州風の麵料理が食べられる

このような中国風の麵料理は、ラードが使用されている場合もおおく、イスラム教徒のマレー人にはうけつけられない。

ラクサのほかにマレー人がよく食べる麵料理は、マレー語で「煮た麵」という意味のミー・ルブスと、「炒めた麵」という意味のミー・ゴレンである。

肉類は、ブタ肉以外が使われる。

中国系の移民がやってくるまで、麵は国民の多数を占めるマレー人の伝統的献立には含まれていなかった。

タイのカノム・チーンのように、インドシナ半島では、近代になって華僑がやってくる以前からコメ製の押しだし麵があったが、マレー半島やインドネシアには存在しなかったと考えられる。

熱帯性の気候の東南アジアでは、コムギの耕作が困難なので、コムギ粉の麵つくりの伝統はなかった。

マレーシアの麵の普及の歴史は、19世紀初頭の海峡植民地の中国人街にはじまり、20世紀になってから、中国人街からマレーシア全土へとひろがっていったと想像できる。

現在でも、一般のマレー人の家庭では麵料理はつくらず、麵は外食の際に食べるものである。

「世界の麵の文化史 1987-1990.12」その他の記事