- ARCHIVES

- 世界の麵の文化史

世界の麵の文化史

1987-1990.12

チベット文化圏の麺

ブータンにおけるソバの麵

ブータン人は、ラマ教の名で知られるチベット大乗仏教の信徒である。

ブータンでは稲作文化をとりいれて以来、コメが常食とされている。

米作が不可能であった高地でも、最近は交通網の発達により、アカゴメが輸送されている。

コメ食を主とするブータンにも、伝統的な麵がある。

プッタputtaである。

プッタというのは、ソバの麵をつくるのに使用する押しだし機の名称であり、それでつくったソバ麵の名称でもある。

ブータンでソバの麵をつくるのは、中央部のトンサ地方から東部のジャガール地方にかけてで、特に標高の高い地帯では耐寒性のあるダッタンソバがよく栽培される。

ヒマラヤ地域に特徴的なソバの脱穀法

ブータン ソバの製粉風景

ソバの製粉機

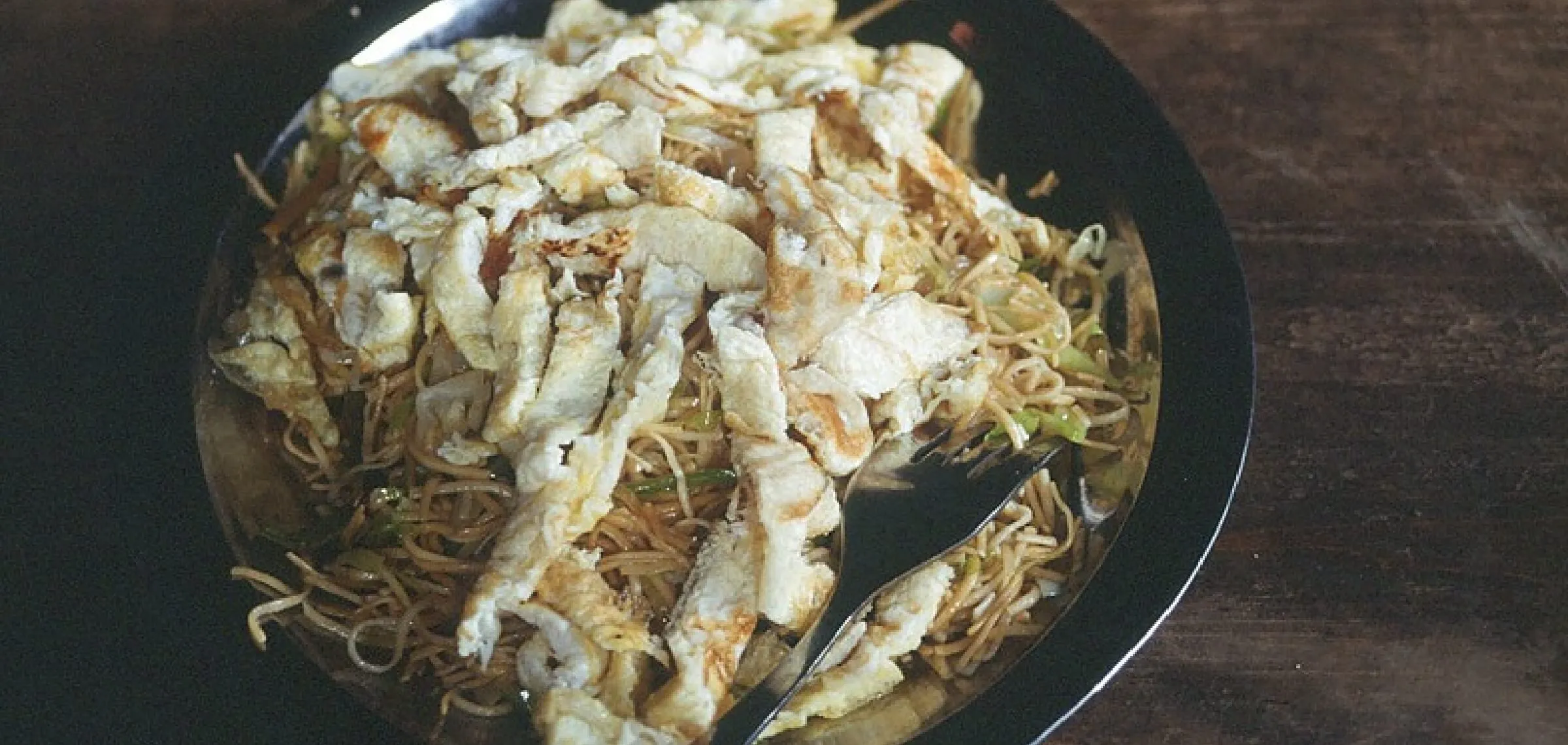

プッタの調理風景

プッタの調理風景

チベット難民が伝えた麵

1959年のダライ・ラマ14世の反乱が中国によって制圧されて以来、多くのチベット難民がインドへ移住した。

しかし、難民のなかには、同じチベット文化圏であるブータンに移住し、チベット料理を提供する食堂をひらく者もあらわれた。

そこでは、トゥクパthukpaという麵料理がだされているが、もともとのチベット語の意味は、具材のたくさんはいったスープや雑炊のような料理をさす言葉だという。

ブータンでは、トゥクパは、コムギ粉でつくった麵、および麵料理の総称となっている。

かつてのチベットで麵食をしたのは、中国人のコックを雇える上流階級の人々か、既製品の乾麵を買ってトゥクパの具材にいれることのできる富裕層に限られていたと考えられる。

ブータンで手打ちのトゥクパをつくるチベット人のいる店では、トゥクパはインド製の手回し製麵機にかけて切り麵に加工されていた。

トゥクパのほかには、麵棒生地をひろげ、折りたたみ、ひもかわうどん風に包丁で切りそろえたメンチmenchiという麵、中国でいう猫耳朶(マオアルドウオ)にあたる麵、そして幅2センチ、長さ4センチほどに裁断したテンドゥクtendukという麵がある。

チベット文化圏のなかで

チベット高原からヒマラヤ山麓にいたるチベット文化圏に麵が伝わったのはいつごろなのだろうか。

歴史的にモンゴル、青海省、チベットはひとつづきの地帯であるとともに、モンゴルや青海省にはラマ教徒がおおく、現在でもこの地方の信徒たちがチベットの聖地を巡礼することが行われている。

麵の伝播経路もおなじルートをたどった可能性が指摘できる。

そして、モンゴルでの麵食の普及が案外新しいことを考慮にいれると、チベットで麵を食べだしたのは、中国でいえば明代末から清代にあたる時期と想定できる。

モンゴル、ブータン、チベットの麵食の形態や歴史から考えると、アジアの麵の伝統的分布地帯は、中国文明の歴史的影響をうけてきた場所と一致するといえるだろう。

「世界の麵の文化史 1987-1990.12」その他の記事