- ARCHIVES

- 世界の麵の文化史

世界の麵の文化史

1987-1990.12

イタリアのパスタ

パスタとは

パスタは、英語ではペーストにあたることばである。

食品としては,コムギ粉を練ったものが、ひろい意味でのパスタである。

コムギ粉が主ではあるが、コメ、ソバ、トウモロコシなどの粉に、水、塩、タマゴなどを混ぜて,こねたものをパスタという。

このような広義のパスタに対して、スパゲッティ、マカロニ、タリアテッレ、ラザーニャなどの一群の食品をよぶときにも、パスタという言葉は使われる。

練り粉を主原材料としていても、パン類はこの意味でのパスタとはよばない。

こうしてみると,中国の食品概念にあてはめてみれば,古代の湯餅に相当し、今でいえば、麵条(ミエンテイアオ)と麵片(ミエンビエン)の両方をふくめた概念が狭義のパスタにあたるのだろう。

押しだし麵と乾燥麺

イタリアの押しだし麵は、アジアのコメやソバの押しだし麵にように熱湯にいれて固めることをしない。

麵をだれずに乾燥させ、イタリア人が好む,煮込んでもいくぶんか芯が残ったような歯ごたえのアル・デンテの製品にするためには、デューラムコムギが必須のようである。

現在、乾燥パスタがイタリア全土に出回っているが、もともと乾燥パスタは南イタリアの食品であった。

エトルリア以北は伝統的な生パスタ地帯であり、「パスタの王国」とよばれるエミリア・ロマーニャ地方では、今でも家庭で生パスタをつくる。

このような嗜好のちがいは、デューラムコムギの栽培とも関係がある。

乾燥パスタ地帯である南イタリアは硬質コムギの産地である。

14世紀に、おそらく乾燥パスタを現地生産するために、トスカナ地方でデューラムコムギを栽培することが試みられたが失敗し、トスカナは普通のコムギを原料とする生パスタを食べる地方でありつづけたといわれている。

ラザーニャとマカロニ

ラザーニャということばの語源は、古代ギリシア語のラガノンに由来し、古代ローマではラガヌムとよばれた。

ラガヌムは、ほそながく切ったパスタで、焼いたり、油揚げにしたりしてから、スープにいれるものであったと考えられている。

そうなると、直接、ゆでたり、煮たりして食べる現在のパスタや麵とは異なる使いかたをした食品ということになる。

マカロニは、麵状食品ではないものの、中世にはすでにニョッキとともにゆでて食べる食品として存在していた。

やっかいなことに、中世ではニョッキとマカロニということばは、しばしば混同して使われており、現在でもヴェネト地方ではニョッキをマカロニとよんでいる。

マカロニは、マルコ・ポーロがマカロニを中国からもちかえったものだという話が、まことしやかに流布しているが、マルコ・ポーロが中国への旅から帰国する以前に、すでにマカロニがイタリアにわたっていた記録が存在する。

1279年にジェノバの公証人が、顧客の財産目録を作成した文書のなかに「マカロニがいっぱい詰まった箱」と書いている資料がそれである。

財産目録にしるされるほど貴重品であったこととともに、このマカロニ(この当時のマカロニは孔あきではなかったと考えられる)が乾燥パスタであったであろうことも、この資料からうかがえる。

スパゲッティ博物館

イタリア北西部リグリア州インペリアには、有名なスパゲッティ・メーカーであるアネージ社がある。

トリノの宮廷に嫁入りしてきたナポレオン1世の妹の侍従をしていたアネージという人物が、宮廷をやめて、パスタ企業に乗りだしたのが会社のはじまりというから、その歴史は古い。

このアネージ社がパスタの歴史資料コレクションを展示しているのがアネージ・スパゲッティ博物館である。

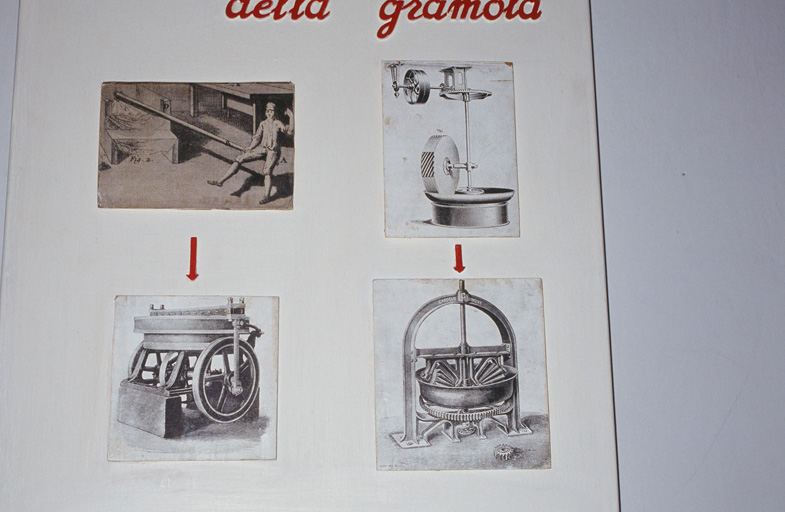

パスタつくりの大型の道具や絵画資料、文献資料などが展示されている。

ながい棒に腰かけた右側の男が、体重をかけておさえつけ,記事をこねている。

左側の男がロープを巻きとると、テコがうごいてネジが回転し、ヴェルミチェッリが押しだされる。

19世紀のナポリの風俗を描いた絵画には、麵状のパスタを食べている情景が好んで題材として取り上げられた。

この頃には、すでにフォークが普及しており、パスタも料理のコースのなかに位置づけられていたはずだが、ナポリでは気取らない民衆のスナックとしてマカロニやスパゲッティを手づかみで立ち食いすることができたようである。

イタリアの手打ちソバ

アルプス山麓にあるスイスとの国境の村テグリオでは、現在でもソバの麺がつくられている。

テグリオだけではなく、バルテリーナ地方ではコムギの栽培がかなわなかったため、ソバが栽培されていた。

以前はバルテリーナでもソバを栽培していたが、いまでは中国やハンガリーからの輸入品でまかなわれている。

ソバ粉は、ファリナ・ディ・グラノ・サラチェーノといい、「サラセン麦の粉」という意味である。

この地方での伝統的なソバの食べ方は、ポレンタ、シャット、ピッツオケリである。

ポレンタは日本でいうところのそばがきに相当するだろう。

シャットは、この地方の方言で「カエル」を意味する。

ふぞろいでぶかっこうな形から、その名がつけられたという。

ソバ粉を練った生地をスプーンでちぎり、少量の油で焼きあげる。

ピッツオケリは、日本のそば切りにあたる食品である。

「世界の麵の文化史 1987-1990.12」その他の記事