- ARCHIVES

- 世界の麵の文化史

世界の麵の文化史

1987-1990.12

世界の伝統的な製麵技術 5つの系列

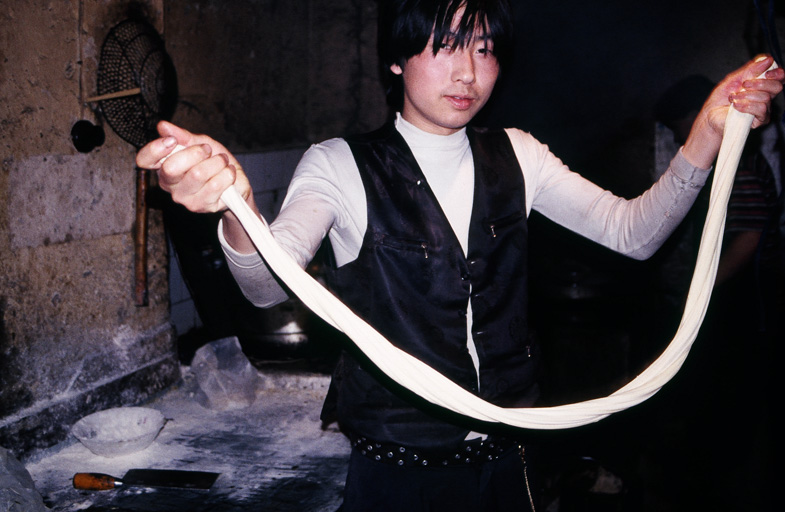

手延べラーメン系列

道具をいっさい使用せずに、練り粉を手で線にのばす製麵法。

水引餅の直系子孫ともいうべき麵つくりの方法。

このような、練り粉でつくった棒状の生地をひたすら細く加工していく技術は中国文明の辺境地帯である新疆ウイグル自治区やモンゴルに残っていた技術であったが、現在では中国国内でも山東省、山西省、陝西省などが有名どころとなっている。

今ではこの製法で作った麵は、拉麵(ラアミエン)や摔麵(シヤイミエン)などとよばれる。

拉麵は日本のラーメンの語源であるという説もある。

文献:16世紀初頭『竹嶼山房雑部(ちくしょさんぼうざつぶ)』養生部二の麵食制の章

20世紀初頭『素食説略』

*(左)3枚いずれも中国・ウルムチ

そうめん系列

コムギ粉を練ったものを、1本のながいひも状にのばす。

乾燥を防ぐために、ひもに植物油を塗ってく。

このひもを、2本の棒―日本の手延べそうめんつくりでは、この棒を「くだ」という―のあいだに巻きつける。

1本の棒を固定しておき、もう片方の棒をひっぱり、巻きつけたひも全体をいっぺんにのばすことで麵を糸状にする製麵法。

現在の中国では、福州、厦門(アモイ)など福建省でよくつくられる。

文献:『居家必用事類全集』

切り麵系列

うすくのばした麵生地を刃物できって線状に加工する製麵法。

こうした方法でつくった麵の総称を切麵(チエンミエン)といい、中国では漢族がいる場所ならどこでもこの製麵法があったとされる。

ながい竹ざおの一端を台の上に固定し、麵の生地をその間において竹ざおに体重をかけることで麵をうすくのばし、切る製法(現在の打麵)と、麵棒を使用して生地をうすくのばし、切る製法(桿麵(カンミエン))がある。

文献:『居家必用事類全集』

*(左3枚)いずれも中国陝西省米脂県

押しだし麵系列

小孔から押しだすことによって線状に加工する製麵法。この製法は、リョクトウ、ソバ、コメなど主にコムギ粉以外のグルテンが含まれない粉製品に適用されるが、コムギ粉の麵つくりにも適用される。

①リョクトウ

②ソバ・ハダカエンバク

③コメ

文献:『斉民要術』

14世紀初頭『農書』

河粉(ホーフェン)系列

ドロドロのペースト状にしたウルチ米(シトギ)を、油をしいた平らな容器に薄く流し込み、蒸し器で蒸し揚げるか、鍋で湯煎する。

コメ粉が加熱されるとアルファ化し、半透明の膜状になるので、これを刃物で条状に切る製麵法。

広東省ではこれを河粉というが、福建省では粿(グユア)条(チャオ),貴刁(クイジヤオ)という。

カンボジア、タイ、マレーシアでも同様の製麵法がみられる。

この5系列に分類できない麵に刀削麵(タオシヤオミエン)がある。

コムギ粉をこねてふとい棒状にした生地を左手にもち、右手にもった三日月形の刃物で、鍋の熱湯のなかに削りおとして、ゆであげた麵。短いが、麵(ミエン)条(テイアオ)のかたちをしている。

「世界の麵の文化史 1987-1990.12」その他の記事