- ARCHIVES

- 魚醤とナレズシ

魚醤とナレズシ

1982.10-1985.8

魚醤、ナレズシの原料となる魚

ー魚醤と塩蔵魚の違い、魚醤とナレズシの関係ー

魚醤の材料となるのは、料理として一匹付けに向かない雑魚や稚魚で、群れをなして一時期に収穫される小魚である。

市場価値は低く、小さく、料理しづらいが、特定のシーズンに大量に漁獲される魚の保存法として魚醤が出来たと考えられる。

一方ナレズシは、やや大型の魚が利用される傾向がある。

魚醤は魚肉が溶けて原形を失ってもかまわないが、ナレズシは、魚をそのままの形で保存し、生食する独立した一品の料理とされることが多く、ある程度の大きさや見栄えが要求されるからである。

味の点では、ナレズシは魚種によって異なる味の問題も原料魚の選定の際に考慮されるのに対して、魚醤は、基本的には魚の持味はさほど問題にされない。

魚醤は、熟成すると、魚の持味よりも塩味とアミノ酸のうま味が一体となった魚醤一般に共通する味覚が勝った食品になる。

●表は、東南アジアで一般的に魚醤に利用される海産の魚種を示したものである。

種類はそれほど多くはないが、イワシ類が利用される魚種の数からも漁獲量からも飛びぬけて多い。

海と内陸でも魚醤に用いる魚種は異なる。

沿岸部では海産魚が用いられるが、東南アジアの大陸部では淡水魚の方がよく用いられる。

淡水魚で魚醤に加工される魚種は、基本的にはそれぞれの地域での淡水魚漁業の主要な漁獲対象であるが、大別するとコイ科、コイ科の魚を捕食するナマズの仲間、空気呼吸をする魚の3種類である。

小エビ塩辛ペースト、小エビ醤油の原料には様々な種類のエビがあるが、主なものはアキアミ属の小エビである。

日本でつくられるアミの塩辛、朝鮮半島のセウジョッは小エビ塩辛ペーストにあたる。

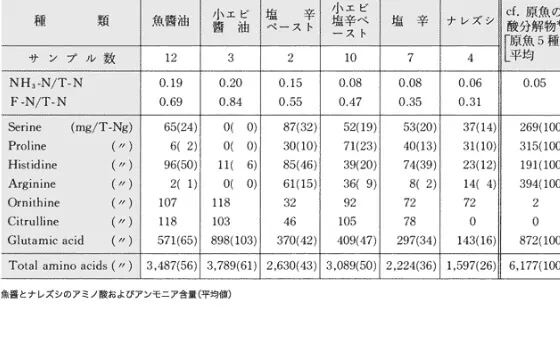

小エビを原料とした魚醤は独特の香りがするのと、魚に比べて濃厚な味がするところが好まれるようである。

「魚醤とナレズシ 1982.10-1985.8」その他の記事